小班9月生活案例(叠衣服)).doc

生活案例:叠衣服

班级:小二班教师:XX**/br>一、案例时间:20XX.9.17

二、案例背景:

长期以来,我们认为只有有序的系统的知识对孩子来说是有价值的,因此我

们一直重视这类知识的教学,而忽视对那些默会性知识的教学,如经常被我们看

轻的生活课程。通过对新《纲要》精神的不断学习,大家深深地领会到从个体发

展及对社会贡献的角度看,习得默会性的知识比获得系统性知识更有意义。那么,

怎样开展生活活动对孩子来说更有价值,如何开展生活活动孩子才会学的更自

主,我们在实践中作了一些探索,《学折衣服》就是其中一个典型的案例。

三、案例实录:

小班刚进来的孩子,在生活方面的能力是比较弱的。比如在午睡的时候,通

常会把脱下的衣服乱扔,,然后到了起床的时候有的孩子连自己的衣服都找不到

了。混乱一片。因此,我组织了以此怎样叠衣服的活动。活动开始了,我抱出一

个布娃娃,用着急的口吻说:谁来帮我折衣服呀?只见大多小朋友跃跃欲试想过

来帮忙,却被我一一挡了回去。等小朋友安静一些,我就边念儿歌边进行示范:

衣服铺铺平,两个手抱一抱,然后再弯弯腰,这样折你们会了吗?可没料这时孩

子们就是不肯好好配合我,回音者寥寥无几,很少有孩子在关注老师的示范。于

是我停下来,一边走到那些游离在外的孩子身边摸摸头以暗示,一边再次进行示

范:把衣服放平,一只袖子„„,而此刻的孩子显得不耐烦了,有走动的,有讲

话的,在一个孩子向老师提出上厕所请求后,大部分孩子一哄而上,都捧着自己

的衣服离开了自己的座位。

四、分析与思考:

我觉得这个活动是失败的。我想这类活动放在什么时候开展比较合适?以何

种形式开展比较妥当?如果用儿歌来帮助孩子了解折叠衣服方法,怎样的儿歌才

能吸引小班孩子?我再次思考,如果我把这个活动放在幼儿午睡前不是更好么,

这样更身临其镜,无需牵强地抱出娃娃创设毫无价值的教育情景,更无需如此一

个个排排坐地组织上课了”。这本来就是一个生活活动,完全可结合孩子生活,

在相应的环节中开展,午睡前的场景不就是孩子学折衣服的最佳教育情景么,而

且在组织形式上可以更自然一些更随意一些。对于小班孩子,儿歌要生动形象有

趣,于是我就想第二天再试一试。试下来,较之前的效果真的好多了。

其实昨天我也仅仅关注了形式上的东西,只是对表面的内容进行了“对症下

药”,如用生动形象的儿歌来激发孩子外在的兴趣,而没有激发孩子学习的内在

动机,更没有了解孩子是怎么学的,他们在学习过程中有哪些不同方式及不同水

平,也就是仅仅关注了老师的教,而忽视了孩子的学,因此导致今日活动本质上

的“有教无学”。虽这只是一个生活活动,可孩子怎样的学折衣服才更有价值?

孩子怎样学才能的更主动?教师需要提供怎样的支架才能促使孩子生活能力发

展?

五、调整与策略:

1、第一步:让孩子尝试用不同的方法折套衫。目的是让老师清楚的知道教学以

哪儿为起点,即通过观察每个孩子折衣的不同表现,了解孩子的不同发展水平及

需要的何种不同帮助。用毛衣折,是想采用小步递进的方法,减缓幼儿探索坡度,

因为从上次活动中发现套衫孩子最容易折叠,这样可使孩子不至于因难度大而失

去探索的积极性,这也是教师用适宜材料给孩子提供主动探索的有效支架。

2、第二步:演示观察,交流讨论。也就是在孩子几天的充分探索后,老师通过

观察孩子折衣细节,让不同折衣方法的几名孩子来演示,大家观察讨论哪种折法

最平整最不会松开,哪种最不费力?这是让孩子在与材料及同伴的相互作用中,

用自身特有的方式同化或接纳外界信息的过程。同时这里也采用的自然后果法

(用团或卷的方法折衣服马上就会散开),这样不仅能让孩子知道哪种折法好,

而且也体验为什么这种折法好。因为新的教育理论告诉我们:儿童在主动建构的

过程中,并不满足于“知其然”,其能动性主要体现在追究“其所以然”。而且这

一过程中也是孩子以个人体验的形式学习初步的比较事物的方法,这也是默会性

知识形成发展的重要经历。

3、第三步:梳理总结,图文展示。这是帮助孩子整理及提升经验的过程,也是

促使孩子的无意行为转为有意行为的过程。然后用图文的形式把折法步骤展示在

墙上,是想发挥环境的提示和暗示作用,这样做不仅解放老师,同时也诱发幼儿

良好习惯的形成,因为折叠衣服对孩子来说是天天重复的劳动,养成习惯需要孩

子的一贯坚持。当然图画上可配上有趣的儿歌。

4、第四步:再次探索。在积累折叠衣服的经验基础上,给不同发展水平的孩子

以新的探索需求刺激,自信才能摆脱依赖,自信才能让孩子走向独立,只有这样

孩子才能真正实现“学会生活”“学会生存”。

相关阅读

-

在现代社会,由于种种原因,很多夫妻或伴侣在夫妻生活过程中可能会突然中断。那么,这种突然中断的夫妻生活究竟会对我们的身体和心理产生哪些影响呢?...

-

一位农村陪读妈妈,要面临什么样的家庭教养困境?,芬姐,小天,父母,读书,租房,年轻夫妇,家庭教养困境...

-

“默会知识”:师徒制的可行与定量研究的局限...

-

加快金融科技创新,做好数字金融大文章,助力金融强国建设——第七届中国金融科技创新大会在京举行

1月19日,2024年中国国际服务贸易交易会系列活动——第七届中国金融科技创新大会在北京举行。...

-

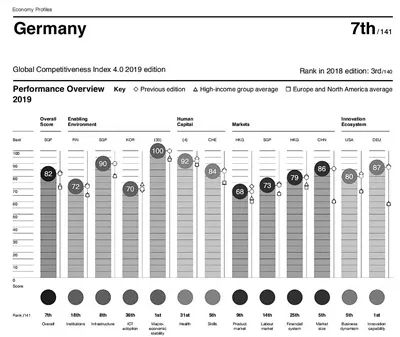

科技日报驻德国记者 李山近日,世界经济论坛(WEF)公布了最新的《全球竞争力报告》,在141个受评比国家及地区中,德国虽然继续在创新能力和宏观经...

-

在现代社会,由于种种原因,很多夫妻或伴侣在夫妻生活过程中可能会突然中断。那么,这种突然中断的夫妻生活究竟会对我们的身体和心理产生哪些影响呢?...

-

中国农业农村科技发展高峰论坛20日在南京举行,论坛上发布了《2019中国农业科技论文与专利全球竞争力分析》等5个专项研究报告,这是中国农业科技领域最重要的年度情况报告...

-

默会知识是一种什么样的知识?对于增强立德树人效果有何促进作用?对于提升教师的教育教学质量有何积极意义?对于提升学生的学习力有何借鉴价值?本文尝试对...

-

温故而知新作文10篇温故而知新作文10篇 温故而知新作文(一): 翻开《论语》最短的一句就是“温故而知新”,所以我最喜欢它,之后一番经历使我更是对它肃然起敬。...

-

一位农村陪读妈妈,要面临什么样的家庭教养困境?,芬姐,小天,父母,读书,租房,年轻夫妇,家庭教养困境...

-

“默会知识”:师徒制的可行与定量研究的局限...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。