古人认为人有通天的感应,是万物之灵?是荒唐还是真实的存在?

1、

古人相信万物皆有灵,天有天灵;地有地灵;山有山灵;河有河灵;死人有灵……

古人不仅相信万物皆有灵,而且人是万物之灵,因此人与万物之间可以通灵感应,即天人感应。

在我们今天的科学看来,天人感应简直是荒谬。但究竟是古人的无知,还是我们科学的局限?

科学是在人类的认知中建立的,而生命以及自然万物却是在“无知”的太极世界中形成的。不是科学才创造生命和自然万物,恰恰相反,有了自然万物孕育了人类才诞生了科学。

事实上,自然界中所展现的通灵感应比比皆是。譬如,动物根本没有什么性知识,也没有妈妈教,但到了年龄就自然懂得做爱,靠的是什么?如果说是本能?那什么是本能,事实上不也就是动物的通灵感应吗?

又譬如,候鸟迁徙,并不需要卫星定位系统,连个指南针都没有,但却能准确地飞到几千公里外的目的地,靠的也不就是通灵的感应吗?

每逢地震或者遇到各种自然灾难,没有什么知识的动物,却能够迅速感知危险。而人类现今的理性知识系统依然无法做出比较可靠的预判。

万物尚且有感应能力,更何况作为万物之灵的人。我们今天无法得知古人类的通灵感应究竟达到什么程度,也无法体验他们是如何感应的,但我们可以肯定它的存在。

如果说古人有通天的灵性,那么后人为何失去了天人感应的能力?

首先,人类的居住环境脱离了自然约束,让人类与自然建立了第一层隔膜。

其次,随着经验理性的发展,人类所感受的自然,不再是充满灵性的自然,而是一个经验的自然,从而与自然建立了第二层隔膜。

再次,随着文字的诞生以及理性逻辑的建立,人类开始将自然符号化,从而建立了第三层隔膜。

人类与自然的感应通道已经丧失,只剩下理性通道解释人与自然的关系。

在人类理性尚在萌芽状态、而且严重缺乏知识的年代,一些地方的人群由于生存环境的变化,无法再依靠本能去生存,因此必须充分调动自身的灵性去寻找生机。

古代巫师的仪式,事实上就是追求感应能力。在我们今天看来似乎是荒唐的,因为我们知道后来的巫师都是在装神弄鬼,根本没有了感应能力。

但我们很难因此断定古人没有这份感应能力,也许只是我们后人丧失了这种感应能力。

文明化之后的人类,很多机能是退化的。而灵性这种东西,如果不调动的话,退化很正常,正如现代人经常开车,连走路的功能也会退化,道理是一样的。

如果世人都成了瞎子,所谓五彩斑斓的世界一定是荒谬的传说;同样,如果世人都丧失了灵性,所谓天人感应也一定是荒谬的传说。

我们现在不必去追究古代巫师是否有通灵能力,但我们可以肯定古人对自然的感应灵性是高于我们的。

而感应的结果就是悟性,根据悟性建立逻辑,才形成理性,再根据理性去实践得出规律性或者归类性的认知,这就是知性,知性的积累就是我们今天都明白的知识。

因此,灵性是先天的,理性是后天的。灵性是人类的根基,但如今这个根基已经被理性排挤甚至摧毁。

随着文明的发展,灵性越来越弱化,理性越来越圣明。科学是人类理性发展的集大成者,如今,在科学主义的主导下,人类已经建立了一整套完整解释世界的体系,并开发了人类几辈子都学不完的知识。

在这样的语境以及思维逻辑里,所谓天人感应,不过是荒唐的学说。人不再是汲取天地之精华的使者,不再是万物之灵,而是动物的一种,甚至只是物质世界的一份子,从而把人自我动物化甚至物质化。

我们从这个角度,重新认识我们的国学,也许会有新的体会。我认为中国文化是最具有灵性光辉的文化。因为我们的诸子百家正处于人类灵性与理性交接的时代,因此先哲的学说闪烁着灵性与悟性的光芒。

只是我们的灵性自诸子百家之后,中国文化再也没有闪烁其应有的耀眼光辉,究其原因,大概有两方面:第一,自秦始皇到汉武帝,中国统治者建立了完整的统治系统,我们只需要理性地遵循这套系统。第二,我们的生存环境建立了完整的农耕文明,我们也只需要理性地遵循这套文明原则。

自诸子百家之后,中国最具灵性光辉的思想家应该属明朝的王阳明,但他的思想也很快消失在稳定的统治体系和农耕体系之中,因为在稳定的系统里,我们已经不需要过度调动我们潜在的灵性。就好比让你在工厂里,整天重复简单的机械动作,别说灵性,连脑子都变得愚钝。

所以诸子百家之后,我们的灵性只有在诗词歌赋上有所闪现。所谓天人感应渐渐地成为了一个名词,所谓祭祀渐渐演化成为一种糊弄人的迷信活动。

西方文化也有从灵性到理性的一个过程,但在这个过程中,他们悟出了一个上帝,一个具象的人格神,从此他们失去了天人感应的概念,失去了人类与自然的天人感应通道,他们与万物一样只是上帝的子民。

他们在上帝的基础上,建立了宗教理性。至于他们的宗教理性最后如何诞生科学理性,这是一个复杂的过程,但无论如何发展,他们的文明里再也无法形成灵性与理性的统一。

关于灵性,今人会觉得离自己很遥远,甚至是荒唐,其实即使是今天的科学,也没有排斥第六感,第六感其实就是人类灵性的延续。

在今天的语境里,其实我们还可以用另外一个名词来说明灵性,那就是天赋。

搞发明创造的人,最容易体会天赋的重要性。但是我们今天把天赋单一地量化为智商,其实不管智商高低,我们都应该相信,每个人都有自己的天赋,也就是说每个人都有独特的天人感应。

我们日常做事都会经常遇到这样的困境,调动自己所有理性、穷尽一切知识,却不知如何下手,但突然灵感一来,一切都通了,这就是灵性的作用。

换句话说,我们每个人都有一定的天赋,但在现代理性的教育体系中,我们很多人的天赋被消磨了。

灵性是天赋,理性是后天,打个比方,灵性就是我们的双脚,而理性就是汽车,在今天没有汽车是不行的。但不能因为有了汽车我们就失去了双脚的功能,真正能够让我们灵活自如的还是双脚,而不是汽车。汽车可以被淘汰,而自己的双脚是不能被淘汰,否则人将不人。

今天的理性知识分子不仅一味地强调理性,而且还用物质理性去解构生物灵性。其实就好比用机械原理生物原理知识教人类怎么走路。

从事机械工作、从事简单农务等等人,一般都没有什么灵性。

但对于做大事的人来说,尽管今天有很多信息可以提供参考,有很多知识和理性的分析工具,但很多重大决策依然无法理性地预料后果,可是作为决策者又要很快做出决策,所以这个时候必须得调动自己的灵性来代替理性做出决断。

至于灵不灵,那就看平时有没有充分地调动自己的灵性了。灵性这种东西,如果不调动的话,那它就会退化,正如人类如果不经常走路,连走路的功能也会退化,道理是一样的。

我们可以看到,古今中外,成大业者,从来都不是理性分子,更不是什么知识分子,而是高人。什么是高人,高人绝对不是那种知识很丰富的人,而是灵性和理性高度融合的人。

如果用脚和汽车比喻灵性和理性,那么我们可以看得出,如果在现代,你只会开车,那很多地方你是走不通的;如果只会走路,那你是走不过人家的,要将走路与开车结合起来才能成为现代的高人。如果只讲理性,想淘汰灵性,那就好比会开车了,想淘汰走路。

就算是西方那个很强调理性、强调知识的社会环境里,真正的商业巨人也不见得是那些知识精英,更何况我们这个不那么理性的社会环境。

能够把经典经济学家的理论学得最好的人,这种人最好去当教授或演说家,只有在实务场上充满灵性、具有敏锐洞察力,才能创造属于自己的商业帝国。

当然在美国这种理性、知性的话语体系里,他们不可能明白、即使明白也很难体会什么是高人,更不相信那些看不见的灵性,所以也只能泛泛地把成功归结于情商之类的概念。

后语:

如果是从西方的理性与知性去解构,去解释,那么国学其实一文不值。

因此,学国学应该从国学的经典调动我们的灵性与悟性,从天人合一的理念重新构建人与自然、人与人、人与自己的感应通道,构建和谐的系统,在调动我们的灵性中,统领现代的理性与知性。

人类需要知识,但别迷信知识,一个简单的道理:性知识最丰富的地方,一定是性病的源头、性功能障碍的高发地,因为他们利用知识打破了和谐的自然通道,而原生态动物或者原始部落绝对不会引发这种灾难,因为他们遵循感应通道的灵性指引。

相关阅读

-

“在把其他物种推向灭绝的过程中,人类也在忙着锯断自己栖息的那根树枝。”...

-

三星电子又惹祸了!近日,三星半导体亏损12.69万亿韩元,导致三星电子净利润暴跌95%,创14年来最低水平。这家韩国巨头在全球高科技产业中占有极...

-

点击下方“谈小言”关注公众号获取更多百科趣闻在地球漫长的历史中,生命的繁衍与灭绝交替进行,只有少数生物能够...

-

2014年10月27日,纳米比亚,温得和克,红十字国际委员会主席彼得•毛雷尔在国际惩戒所及监狱协会年度会议上的发言。...

-

口腔科医务人员不定期参加大讲堂、电视台口腔健康专栏节目等,视频录制完成后,不仅用于科室日常宣传,还通过各种渠道、方式让口腔患者熟知。...

-

2024考研科目中,很多考生将大量时间放在了数英政上,在这里小编提醒各位考研人别忽视专业学科的学习。下面新东方小编为大家整理了“2024考研发展心理学知识复习:维果斯基”...

-

我身边的学前教育谈谈我对学前教育的认识与理解知识分享.docx 5页

我身边的学前教育谈谈我对学前教育的认识与理解知识分享.docx,我身边的学前教育 谈 谈我对学前教育的认 识与理解 我身边的学前教育 浅谈对学前教育的认识与理解 在今年11月......

-

第一篇:教师个人的五年发展规划教师个人专业五年发展规划为了使自己的专业道德、专业知识、专业技能、专业素养等实现自主化、有序化发展,使自己对所从事的职业始终充满激情,结合本人实......

-

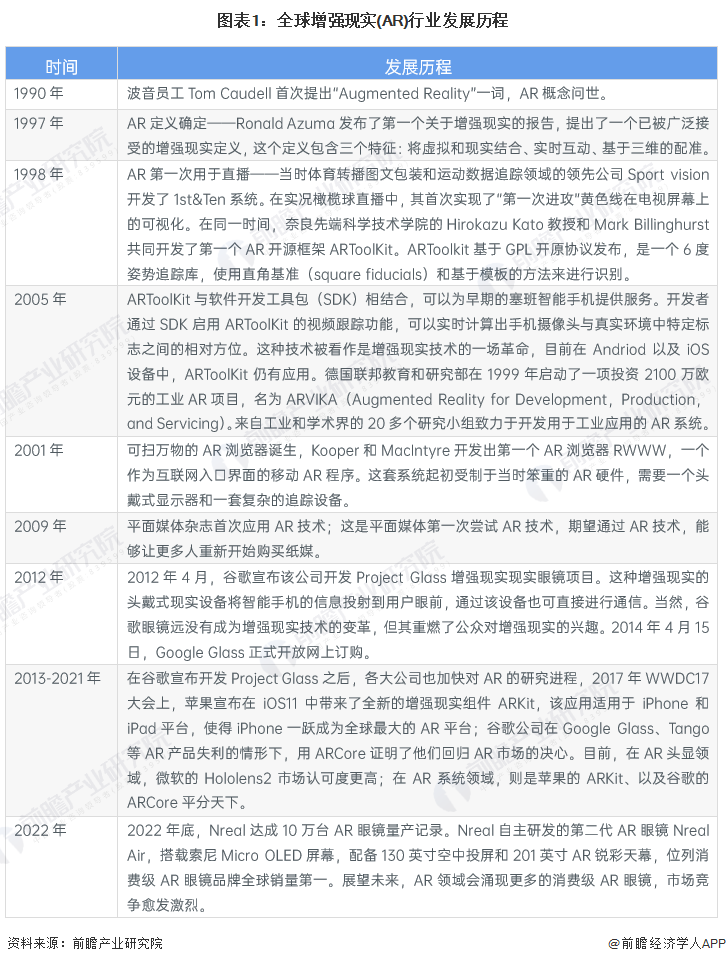

2023年全球增强现实(AR)行业发展现状及市场规模分析 AR终端市场规模达72

从1997年AR定义的确定,到现如今AR应用、产品的落地;AR产业走过了20余年快速发展的时期。2008年苹果公司的iPhone发布后,智能手机产业得到了空前的发展。...

-

我们相信,在老师和家长的共同努力下,我们小班的孩子会顺利的升入中班,他们不再是幼儿园的小弟弟妹妹,他们的成长会带给我们更多的欣慰!老师们在集体活动前会请幼…...

-

【中国那些事儿】中美科技竞争到底谁领先?哈佛最新报告给出答案

中国日报网12月8日电 据美国《华尔街日报》12月7日报道,美国哈佛大学最新研究报告显示,尽管美国政府不甘于在一些领域被...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。