【读懂中国的进行时和将来时】“圈粉”VS.“卡脖子”中国以创新突围

【欧洲时报网】9月17日,神舟十四号航天员乘组实施第二次出舱活动,航天员身后的“太空之家”里,拟南芥幼苗已长出多片叶子,高秆水稻幼苗、矮秆水稻也在奋力生长。自1987年中国首次将农作物种子送上天迄今的三十多年里,已有千余种植物“上天”又“入地”,培育出小麦、高粱等700多个太空品种,丰富着中国人的餐桌。

航天育种只是中国科技发展的冰山一角。如今,中国在基础研究和战略高技术领域的世界级科技成果不断涌现,创新能力持续提升,科技创新成为支撑引领经济高质量发展和民生改善名副其实的第一动力。

进行时:科技改变中国人的生活,还在全球“圈粉”

十年之前,人们或许很难想象,如今的中国人已经过上了“一部手机走天下”的日子。从扫码支付,到出行订票、再到购物外卖,无论在一线城市还是偏远地区,人们只需轻触屏幕就都可以完成。

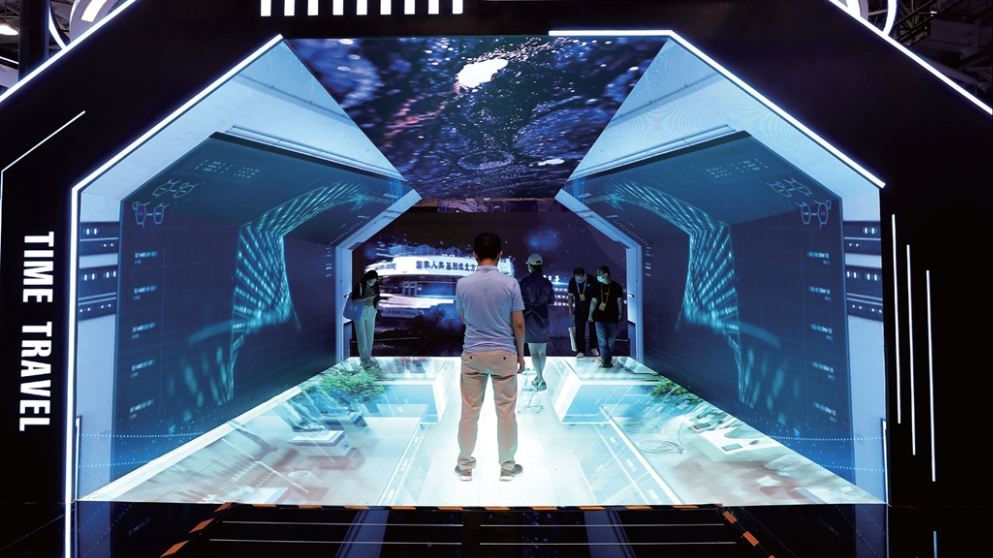

2022年中国国际服务贸易交易会于8月31日至9月5日在北京举办,主题是“服务合作促发展绿色创新迎未来”。图为9月1日,观众在首钢园展区“元宇宙全球现场”参观。(图片来源:中新社)

综合中新社、《北京日报》报道,如手机的飞速发展一样,中共十八大以来的十年间,科技创新深刻改变了中国人的生活。如今,乘高铁一天之内可走遍中国;智能可穿戴设备可以实时监测远在老家年迈父母的健康;盲人女孩借助视屏触障技术可独自旅行;3D打印人体器官移植挽救了无数患者的生命……

科技不仅改变着中国人的生活,还在全球“圈粉”。诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特曾公开表示惊叹:“如果你在中国有一部手机,你都不需要会说中文,事情就全能搞定。”华为、OPPO、vivo、小米、一加等中国品牌手机畅销海外。智能机器人、无人机、以及自动果蔬清洗机等生活小家电更是令海外网民惊叹:中国民众生活在未来。

德国《焦点》杂志称,1990年,美国、日本和德国在高科技出口全球份额上领跑全球。当时,中国高科技出口仅占全球0.6%份额。但到2020年,中国份额已达约四分之一,成为高科技出口全球冠军。

中国科技部部长王志刚说,十年来,中国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化。科技部副部长李萌说,这十年,是中国科技进步最大、科技实力提高最快的十年,中国已成功跨入创新型国家行列。

从落后到领先,中国是如何办到的?

十年来,科技体制改革步伐不断加快,中国科技投入大幅提高,全社会研发经费从1.03万亿元(人民币,下同)增长到2.79万亿元,居世界第二位。科技人才队伍也不断壮大,2021年研发人员总量预计为562万人年,是2012年的1.7倍,稳居世界第一。

持续的努力带来了丰硕的成果:“神舟”飞天、“嫦娥”奔月、“天问”探火、“蛟龙”入海、“墨子”传信……重大科技成果竞相涌现;“中国天眼”“人造太阳”等国际领先的重大科技基础设施成为科研利器;人工智能、超级计算、高速铁路、纳米材料等前沿方向也都进入了世界第一梯队。

中国科技创新综合实力也快速提升。世界知识产权组织发布的全球创新指数排名显示,中国从2012年的第34位上升到2021年的第12位,是世界各国中唯一持续快速上升的国家。

将来时:面对“卡脖子”,中国如何实现“逆袭”?

随着科技竞争力的不断提高,如今,中国既是国际前沿创新的重要参与者,也是共同解决全球性问题的重要贡献者。然而,在“高歌猛进”的同时,也有一种痛楚如影随形——在某些关键核心领域仍受制于人。

综合新华社、中新网报道,近年来,国际形势日趋复杂,美国一系列对华科技外交战略的变化尤其剧烈:2018年特朗普通过的《出口管制改革法案》针对商业与贸易脱钩,2018年底推出的《中国行动计划》阻碍科技人才交流,拜登上任后推动的《创新与竞争法案》强调提升自身科技实力和保障所谓“研究安全”,同样对中美科技合作设置重重障碍。

中国人清醒地意识到,被“卡脖子”,根在技不如人。关键核心技术必须靠自主创新。为破解“难题,关键领域核心技术已成为中国科技攻关的重点。比如,中科院已经成立了一些核心关键技术攻关的领导小组。中国特色国家实验室体系正在加快构建,高水平研究型大学、科研院所的科研能力持续提升。同时,投入资金支持一大批“专精特新”中小企业高质量发展。

面对纷繁复杂的外部环境,中国另一个策略是更加积极融入国际创新网络,共同构建人类命运共同体。于2021年底修订完成、2022年1月正式实施的中国科技领域基本法《科学技术进步法》将“国际科学技术合作”作为单独成章,凸显了中国进一步推动国际科技合作的决心。上海科学学研究所科技与社会研究室博士后冯晶晶分析,根据该法的指导,未来中国将更加重视并积极主动构建全球合作伙伴关系,更加鼓励全球科技人才“引进来”,民间团体开展国际科技合作和交流的角色也将进一步凸显。

王志刚也表示,开放合作是科技支撑发展的内在要求,也是应对全球挑战的必然要求。未来中国科技开放的大门将越开越大,愿与更多国家科技同行交流合作,并努力为世界科技进步和可持续发展作出更多中国科技的贡献。

相关阅读

-

“在把其他物种推向灭绝的过程中,人类也在忙着锯断自己栖息的那根树枝。”...

-

三星电子又惹祸了!近日,三星半导体亏损12.69万亿韩元,导致三星电子净利润暴跌95%,创14年来最低水平。这家韩国巨头在全球高科技产业中占有极...

-

点击下方“谈小言”关注公众号获取更多百科趣闻在地球漫长的历史中,生命的繁衍与灭绝交替进行,只有少数生物能够...

-

2014年10月27日,纳米比亚,温得和克,红十字国际委员会主席彼得•毛雷尔在国际惩戒所及监狱协会年度会议上的发言。...

-

口腔科医务人员不定期参加大讲堂、电视台口腔健康专栏节目等,视频录制完成后,不仅用于科室日常宣传,还通过各种渠道、方式让口腔患者熟知。...

-

怕什么路途遥远,走一步有一步的风景,进一步有一步的欢喜,小编整理了近期时事新闻热点事件,来看一下! 近期时事新闻热点事件 1、“中国杂交水稻之父”袁隆平,因多器官功能衰...

-

5G打开全球科技合作之路 ——写在2021世界5G大会圆满落幕之后

作为北京市疫情防控常态化后举办的第一个国际性大型展示活动,“2021世界5G大会”进一步促进我国5G应用繁荣之道的同时,更为破解全球科技发展困境,寻求全球科技合作释放出积极信......

-

完美视频大全马甲版?...

-

淘宝客赚钱方法与技巧什么是淘客?帮助淘宝卖家推广商品并按照成交效果获得佣金的人(可以是个人或者网站)。什么是淘客推广?淘客推广是一种按成交计费的推广模式,淘客只.....

-

在人类发展的历史长河中,全球化浪潮是其间不断闪现的一道波光。20世纪90年代初,苏联解体、东欧剧变,冷战两极格局突然以其中一极的土崩瓦解宣告结束...

-

山海经万兽降临怎么赚钱呢?游戏的赚钱一般来说有两种意思,一种是游戏内的货币,比如元宝、钻石这种,还有就是赚人民币的,毕竟有些游戏的确可以这么赚...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。