万物一体:论道家的物我关系

【摘要】在以“天人合一”为主要特征的中国哲学中,物我关系向来处于彼此融通的状态。尽管作为主体的“我”与作为他者的万物的关系的相互纠缠未能涌现出西方哲学意义上的知识论脉络,然而在以“道”为核心概念的道家思想图景之中,这种万物一体的物我关系却显示出作为终极根据的“道”与作为“在”(existence)的“我”的密切关系。因此,这种万物一体的物我关系无疑是作为沟通现象之域与存在之域的有效路径。

一 绪论

在中国传统哲学思想之中,西方认识论意义上的明确的主客二分的缺场使得万物一体的物我关系愈发显得交融贯通。这一“我者”与“他者”的观念在儒道两家学说中都有着趋同的思想体现,进一步可说明中国传统哲学的“天人合一”的特征。本文试图在道家思想为背景,以《老子》《庄子》这两部道家经典文本为核心[1][2],重新诠释万物一体的思想内涵[3],以期进一步揭示道与道家的思想复杂性与深刻性,深化对于“我”、“道”以及“万物”的关联性的认识。

二 万物一体:“我—你”式关系

作为个体的“我”存在于这个世界,只要“我”存在着,就意味着不可避免与世界中人与物发生各种各样的关系。每一个个体都绝非是绝对孤立隔绝的。依据西方学者马丁·布伯的观点,作为个体的“我”与外物一切的关系无外乎两种。这种观点的具体展开在其著作《我与你》中被表述为“我——它”关系和“我——你”关系。

“我——它”关系的具体意涵为何?马丁·布伯在《我与你》中列举了“我”与树的例子。[4]当“我”面对树时,树木只要是充当认识论中主体-客体二分框架下的客体,树木永远是“我”这一主体之外的被认识对象,并自有其空间位置、形状样态、时间限度、性质特征等,这一切无外乎就是所谓的“我——它”关系。通过对象化树木,根据“我”对“它”的经验生成知识,最终为“我”所用。因此,在这种情境之中,树木只不过是“我”经验的、利用的对象,是满足“我”利益的工具罢了。

根据康德在《纯粹理性批判》中的观点,作为个体的“我”是一种有限理性存在,在头脑中先天具有的先验范畴如同模具一般去捕获现实的经验之流去塑形成知识,这也就是马丁·布伯所说的“我——它”关系。在康德看来,似乎不存在其他样态,然而,马丁·布伯看来还存在“我——你”的关系样态。

同样是以树木为例。马丁·布伯指出:“我也能够让发自本心的意志和慈悲情怀主宰自己,我凝神观照树,进入物我部分的关系中,此刻,它已不复为“它”,唯一性之伟力已整个地统摄了我。”[5]在马丁·布伯看来,作为一种意义,树木早已经和人的生命融为一体。或许,这种观点在西方哲学中显得比较独特。然而对于中国哲学而言倒显得亲切了许多。以儒家思想传统为例,《孟子·尽心上》其中有言:“孟子曰:万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉。”其中,“万物皆备于我”一语不得不说是“我——你”关系在中国哲学思想语境中的一种互通。宋明理学系统中的王阳明南镇观花之论亦是如此,当“我”未看花时,花与“我”同寂。当然,这里的“物我交融”之中的“物”绝不是去质疑作为一个客观实体离开一个意识知觉主体无法存在。当“我”作为一个满怀爱心的存在,以物我一体的方式看待树木,外物自然融入“我”的生命体验之中,彼此共同构成一个具有意义的生命结构。正如学者彭国翔所言:“而万物相对于此种意义下的“我”,便不复仅具有物质结构的身份,而开启出了其自在的意义、价值的向度,作为一种生命存在进入了“我”的生命存在,与“我”共同构成了一个统一的意义共同体。”[6] 也是在这个意义上,儒家传统中的——凸显“天人合一”特点的——“万物皆备于我”观点彰显出“我——你”式样的物我关系。在这里,马丁·布伯的“我——你”中的“我”在儒家传统中显然是一个道德主体,是一个满怀慈悲的主体,即以德化万物。当然,作为一个西方学者,马丁·布伯提出所谓的“我——你”式样的物我关系根本上还是要归宗于“永恒之你”,目的是在犹太教——基督教思想传统下个人与上帝达成这种“我——你”关系。但是这并不妨碍以“我——你”作为某种思想助缘去反观儒家传统乃至整个中国古典哲学中的万物一体的物我关系。以此为思想路径,传统中国思想中的万物一体的物我关系更是体现出深刻内涵。

对此,学者彭国翔对此有精彩的阐发。他指出,我与其他存在者发生关系的方式,就是我不以对象、客体的眼光打量周遭的世界,而以恻隐关怀投向世内一切存在者。万物则在恻隐关怀的浸润中超越了时空、因果的拘囿,彰显出独特的意义结构。“万物”就是这个意义上的万物。而“万物”进入“我”的生命存在而彼此结成一体,则体现了“备”的涵义。当然,说万物进入我的生命存在,并不意味着这是单方面的进入。万物进入我的生命存在之同时,我也进入万物的生命存在。“我——你”关系就是指我与万物彼此生命相互涉入所形成的亲和一体性。[7]

正是基于此,才能经由“我——你”关系更好理解中国古典哲学中的万物一体的物我关系的复杂性与深刻性。而这一理解也是对全文论述进行整体把握的一思想总前提。

而这种“我——你”式样的物我交融观点不仅在儒学传统中存在,在道家思想系统之中亦可以找寻其踪迹。

在道家思想中,世界中的万事万物在根本上都是同一的,即本体论意义上的“道”。这一核心观点无疑为构建“我——你”式样的物我关系的可能提供了本体论前提。正如《老子》中所言:

有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不怠,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。[8]

是以圣人抱一,为天下式。[9]

《庄子》之中亦有相关论述:

天下莫大于秋豪之末,而大山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。既已为一矣,且得有言乎?既已谓之一矣,且得无言乎?[10]

由以上文本可以看出,本体的“道”先于天地产生,化合万物。而作为主体的“我”与天地万物并生。而“道”即为“一”,何者为“一”?绝不是将“我”保持在外的“万物”,恰恰是“万物与我”方能为“一”。因此,所谓的“圣人抱一”就是“我”与万物之间的生命意义的一体化过程。只有达到这一点,“我”才能够复归于“道”,才能够达到世间万物创生初始时刻,才能在与万物互融互涉中彰显生命意义。因此,“我——你”关系状态中的“我”方可称之为“圣人”。

而万物与“我”的个体生命交融所产生的丰富意义,道家文本中亦给出了阐释。正如《老子》中所说:

圣人无心,以百姓心为心。[11]

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。[12]

昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下。天无以清将恐裂,地无以宁将恐发,神无以灵将恐歇,谷无以盈将恐竭,万物无以生将恐灭,侯王无以贵高将恐蹶。[13]

由以上文本可看出,道家所谓的“圣人”之所以能够以百姓心为心,正是由于“圣人”可以与万事万物达到和谐圆润的“我——你”关系状态之中。同时,“圣人”也因此才能够不出户而知天下事、见天道。当然,这里强调万物一体、贯通圆润的融合状态,并非是主体——客体二分下所获取的经验性认识。也只有达到“我——你”样态之后才能天清、地宁、神灵、谷盈、万物生。否则,事态则会发展到反面。

在《庄子》中,对于万物一体的和谐圆润的情景更是有着生动说明。正如《庄子》所言:

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”[14]

诚然,在“我——它”的关系模式中,认识主体固然无法对于鱼这一客体做出是“乐”还是“不乐”的判断,这也正是惠子的思路。但是,在万物与我同一的情景交融之中,“我”与鱼构成和谐圆润的生命统一体,在此天地万物普遍和谐的情境之下的鱼也固然是“乐”。当然,承接上文所说,这种“我——你”关系也绝不是要去否定“我——它”关系中的被认识客体的存在。

三 道家物我同一视域下的“生”与“死”

在道家传统中,万物与我一体的交融关系绝不仅仅限于“我”与当下世界的沟通。笔者以为,道家思想中所谓的物我交融的限度更是涉及了“我”的“生”与“死”。生死的交融与沟通可以说是达到了道家物我思想同一的极致。这一点在西方学者马丁·布伯的思想中则全然没有关切。正如《庄子·齐物论》中所言:“方生方死,方死方生”[15]死与生皆是相伴而成,皆为同一,彼此之间固不存在绝对对立。

正所谓死亡是唯一严肃的哲学问题。不同的哲学或思想都对于存在、死亡、永恒给予了相当的关切。在《老子》文本中,“谷神不死,是谓玄牝”[16]表明了“道”是不死的,是永恒持存的。而这种不死的追求也影响了后来与道家关系密切的道教,信奉道教的人总是寻求长生不老的秘诀。可关键在于如何真正理解“谷神不死”中的“不死”内涵?

《老子》中的“出生入死。”[17]和“死而不亡者寿。”[18]这两句话可以说是直接关切生死的论述。而对于“出生入死”这四个字的理解,学者一般阐释为两种观点:1)离开生路就步入了死路。2)以生为始点,以死为终点,即始于生终于死。持这两种观点最为典型的代表当属陈鼓应先生。[19]但是笔者却有不同看法。结合上文所提到的《庄子·齐物论》中的生死观,生与死本来是齐同的,根本同一的,所谓“方生方死,方死方生”,死生关系是无法彻底划清界限的,因为本来二者就是处于交融纠缠关系,量子力学中的著名思想实验“薛定谔的猫”就是明证。而上述两种解释皆将生死二分,将“生”剥离了“死”,将“死”剥离了“生”。所谓“出生入死”四字,表明正是生死这两种不同样态的交融贯通。毫无疑问,作为“在”(existence)的“我”从出生以来就步入了死路,并向死亡进发,这是对“生”与“死”两态的同时干涉。

而对于“死而不亡者寿。”的理解,王弼在注中说道:“虽死而以为生之,道不亡乃得全其寿。身没而道犹存,况身存而道不卒乎。”[20]因此只要“道”不亡,就可以“全其寿”。在此处,道家思想中的“不亡”绝不是指肉体形身不灭,而明显是指道不远人。而“亡”字则又通“忘”,“不亡”等同于“不忘”,即只要对于“道”的“忘却”发生之时才会真正地死亡。[21]

因此综上可知,道家的生死观绝不是去回避肉体死亡,而是将生与死同一,将生与死放置于存在(道)的同一序列之上,通过“达道”使“生”、“死”与“我”达成同一关系。在“道”的情境之中使“生”与“死”渗透交融,互相转化。也只有在达道之后,方能在“生”与“死”中永恒“出”与“入”。在这个意义上,只有将个体小我的肉身生命融入大化流行、生生不息、永恒循环的“道”之中去才能真正达到不亡。[22]

而这种由作为“在”(existence)的个体的“我”与生死的沟通则是达到了万物与“我”同一的极致,在物我关系下极致地复归于“道”,不断地趋近于本体,最终贯通现象之域的“我”与存在之域的“道”。达成“我”与“道”的“我——你”关系可以说是万物一体的最大限度。

此时不难理解“不朽”,因为存在者可消逝,但存在本身则永恒。

《老子·四十章》中的“反者,道之动”这句话亦可以从本体论角度说明。“反”通“返”,“道”本身是永恒运动的,确切而言是往返式运动,就如同运转的闭合式圆环。在这圆环之中,没有开始,也没有结束,也就意味着没有单独的生与死。“道”本身的闭合式圆环的运转就自然囊括了生与死之间的永恒流转与循环。所谓的复归于“道”就意味着个体的“我”的生命结构与这种永恒运动的变化同一。如果个体与变化的过程保持一致,而不是与个体实在保持一致,那么它就可以呈现为一种“过程本体”,而非“实在本体”,那么死亡就失去了其消极性。[23]

四 小结

中国古典哲学中的万物一体的物我关系在传统的儒家与道家思想中的诠释无疑可以看为是中国哲学“天人合一”特点的典型代表。这种异于西方哲学意义上的物我关系要求作为个体的“我”真实无妄向世界打开,达到自我与世界的圆润和谐。在这一系列过程之中,“我”并非是向外去认识万物,而是反求诸己,向自我内在去探寻天地之间的普遍和谐统一。因此,所谓的“天人合一”更确切说为“人天合一”。

无疑,这种物我协调统一的关系亦正是中国传统哲学精神的核心所在。

[1]本文所说的《老子》与《庄子》皆指代作为道家的两部流传后世的经典著作,与历史上争议诸多的老子、庄子及其二位的个人思想无关。本文所研讨的思想依据皆是《老子》与《庄子》这两部文本本身所呈现的思想性内容。同时,《老子》与《庄子》这两部书的文本内部的内容与结构尚有待商榷之处,但笔者于本文无意研讨,依据现有文本划分标准,既已独立成书则可视这两部书为前后贯通且思想成一完整体系的文本。

[2]本文总说在道家传统下的万物一体观,因此顾不考虑《老子》与《庄子》这两部文本的思想异同,而将其视为整全的文本单元,以便于论证“万物一体”的物我关系及其深刻阐发时进行取材。由于本文主旨在于论说道家思想下的物我关系,而作为道家的核心概念:“道”——是贯穿《老子》与《庄子》的。因此此种做法不会影响最终结论。

[3] 本文所说的“万物一体”中的“物”不仅仅指代独立于我之外的物体,而是具有“事物“(things)与”事件“(events)的双重内涵。

[4] 马丁·布伯著,陈维纲译:《我与你》,北京三联书店,1986年,第21页—第23页。

[5] 马丁·布伯著,陈维纲译:《我与你》,北京三联书店,1986年,第22页。

[6] 彭国翔:《儒家传统:宗教与人文主义之间》,北京大学出版社,2007年,第20页。

[7]彭国翔:《儒家传统:宗教与人文主义之间》,北京大学出版社,2007年,第21页。

[8] 《老子道德经注校释·二十五章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第62页—第64页。

[9] 《老子道德经注校释·二十二章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第56页。

[10] 曹础基:《庄子浅注》,中华书局,2007年第3版,第25页。

[11] 《老子道德经注校释·四十九章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第129页。

[12] 《老子道德经注校释·四十七章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第126页。

[13] 《老子道德经注校释·三十九章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第105页——第106页。

[14]曹础基:《庄子浅注》,中华书局,2007年第3版,第203页。

[15]曹础基:《庄子浅注》,中华书局,2007年第3版,第18页。

[16] 《老子道德经注校释·六章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第16页。

[17] 《老子道德经注校释·五十章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第134页。

[18] 《老子道德经注校释·三十三章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第84页。

[19] 相关论述可参见陈鼓应:《老子今注今译》,北京商务印书馆,2006年,第256页。

[20] 《老子道德经注校释·三十三章》,王弼注,楼宇烈校释,中华书局,2008年,第84页。

[21] 相关论述可参见〔美〕安乐哲著,彭国翔译:《终极性的转化:古典道家的死亡观》,《中国哲学史》,2004年第3期。

[22] 《庄子·齐物论》中所说的“今者吾丧我。”“吾”是“真我”,“我”则是假我、现象我。“丧我”就不是从肉体的生死考虑生命,而是将个体的“我”交融到“道”之中去。

[23] 〔德〕汉斯——格奥尔格·梅勒著,刘增光译:《的哲学:一个德国人眼中的老子》,人民出版社,2010年,第158页。

相关阅读

-

生活中需要了解的有很多,比如许多朋友给我们发了信息询问处座男容易被哪个星座吸引(处座男对你有好感的女生的表现),今天经验小编将为大家来详细介绍下,原创内容如下:当处女座遇上X......

-

随着城市化进程的不断推进,人们对于生活品质的追求不断提高,住宅产品也顺应时代发展,更加迎合人们对于居住的新需求:从居室数..._新浪网...

-

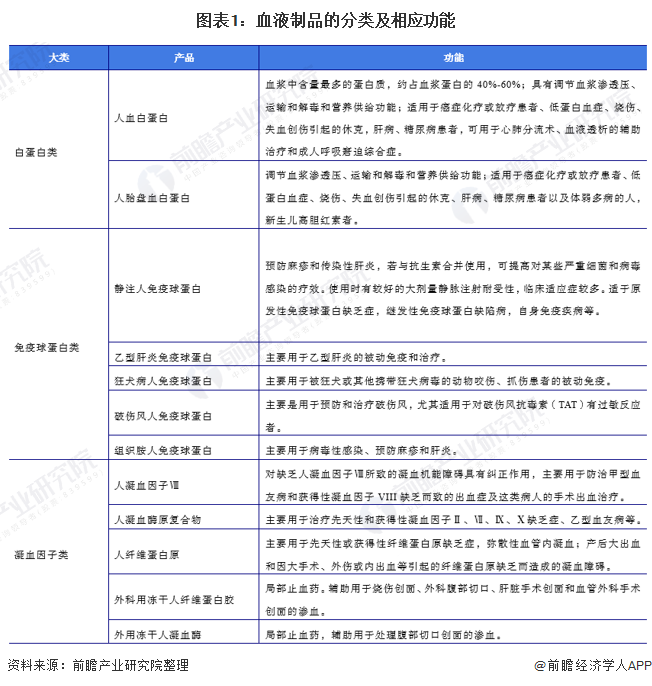

2022年中国血液制品行业发展现状及市场规模分析 血液制品市场规模不断上升【组图

血液制品行业分析报告:血液制品主要是以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂,包括白蛋白、免疫球蛋白、各种凝血因子等。...

-

打开WPS office的任意一款软件,这里打开的是WPS文字。如果你今天第一次使用WPS,那么过不久,你就会在下方的任务栏里,在隐藏的图标里发现一个图标在闪烁。...

-

全球上市公司市值100强:科技、金融行业领跑,千亿美元成门槛

各家公司市值和汇率均取自2019年7月9日,存在小范围的误差。若某公司涉及多地上市,市值取最高值,上市地则为最高值所在交易所。市值100强总......

-

2、梦见带着宝宝上课的宜忌「宜」宜夜读,宜遛狗,宜申请休假。「忌」忌裸睡,忌相信未来,忌坐台阶上晒太阳。3、梦见带着宝宝上课是什么意思恋爱中的人梦见带着宝宝上课...

-

2、梦见和许多小学生一起上课的宜忌「宜」宜晒太阳,宜吃花生米,宜做鬼脸。「忌」忌出尔反尔,忌创作,忌烹饪。3、梦见和许多小学生一起上课是什么意思梦见学生...

-

全国卫生人才招聘︱公共基础知识每日一练︱医学专业知识每日一练病理学是重要的基础考查科目,医学基础知识很多时候都会考到...

-

2、梦见上课书本被偷了的宜忌「宜」宜买股票,宜谈判,宜爽约。「忌」忌排队,忌哀怨,忌邮寄明信片。3、梦见上课书本被偷了是什么意思出行的人梦见上课书本被偷了...

-

1、梦见大学同学在自己学校上课的吉凶指数境遇虽安定,受一时之福荫而获得安定之生活,但成功运因被压制,不能有所伸张,常有烦恼与困难,身心过劳,易生脑疾、肺疾或遭难之虑...

-

生物树|假面骑士Revice:OP生物树分析,39个动物对于39个主骑

据细心的粉丝反馈,这幅画上一共出现了39种动物,正好对应了迄今为止的39位主骑,这也算是一种纪念吧,从这也可以看出官方已经预定了39个主骑印章了,尽管不会都在剧中登场,但。...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。