课程思政|上海交通大学·优秀案例

《高分子化学》

聚焦科技攻关

拓展学生专业视野

郭晓霞,上海交通大学化学化工学院副教授,高分子科学与工程系副系主任,主管本科生教学,长期从事高分子学科以及《高分子化学》的课程建设和教学工作。

课程性质

专业基础课

课程简介

《高分子化学》是高分子专业本科生的专业基础理论必修课,是研究高分子的合成和反应的一门课程。以有机化学、物理化学等先修课为基础。本课程主要介绍各种不同的高分子聚合方法,并通过一些案例来引导学生理论联系实际,为学生在将来从事高分子材料的研究开发和加工改性以及应用奠定扎实的理论基础。

课程思政教学设计描述

一、价值引领:树立科研服务社会的理念

高分子化学由于其应用广泛,科研应用于生产实例广泛,面对现阶段的卡脖子技术,高分子化学以及高分子材料科学负有不可推卸的责任,通过向学生展示我国科研人员将技术应用于实践的案例,培养学生学以致用,为社会服务的理念。

二、培养科学素养、创新思维方法及追求科学和创新的意识和精神

通过国内外科研人员发现问题,解决问题的科研案例,引导学生去发现问题,通过已有知识来解决问题。将理论应用于实践,从而达到从专业基础知识用于创新解决实际的科研攻关问题。

课堂教学照片

《人际传播学》

育才先育人

培养中国形象的传播者

薛可,上海交通大学媒体与传播学院教授,坚持14年为本科生开设专业课和校通识核心课。

课程性质

专业基础课

课程简介

人际传播学是传播学专业的基础课程。教学内容基于人与人之间信息传播的规律,系统地介绍了从人际传播本质到技巧等多方面的基本理论与实践运用。课程帮助学生更好的理解与学习人际传播学在中国的演化,提升学生的人际沟通素质与文化传播能力,在人际传播中坚定民族自信、文化自信的正确立场和信念。

课程思政教学设计描述

本课程思政设计坚持以立德树人为根本,以马克思主义新闻观为指导,以社会主义核心价值观为内容基准,通过民族文化特征案例如“李子柒短视频”等来讲解中国民族文化符号,让学生感悟“文化自信”精神,把文化自信与人生观、价值观进行互动,引导学生坚定民族自信、文化自信的正确立场和信念,激励学生在国际和国内的传播舆论场中传播正能量;课程通过“宋濂寓言故事”等中华礼仪的思政案例强化中国特色的人际交往原则,不仅强化了中国学生民族文化传播范式,还向留学生展现了中国文化的特色。本课程思政教学以诚信、尊重、感恩为核心向外延伸拓展,加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育,对学生人生观与价值观进行正向引领。

课堂教学照片

《辐射测量与防护》

将科学知识应用到国家发展之中

王德忠,上海交通大学长聘教授,核电技术与装备工程研究中心副主任。长期从事核电泵阀安全分析与评价、辐射探测与防护、核素扩散等相关研究。

课程性质

专业必修课

课程简介

辐射测量与防护的研究对象是电离辐射。课程以核辐射探测与核辐射防护为两条主线,主要内容包括原子核和电离辐射的基础知识,射线与物质相互作用过程,三类主要探测器的工作原理,辐射生物学效应,电离辐射防护的原则和方法,以及核电厂辐射监测、防护,核废物处理、探测等。培养学生分析和解决辐射测量、辐射防护相关领域问题的基本能力,为后续的专业学习及应用打下牢固的基础。

课程思政教学设计描述

在讲授专业知识的同时,实现课程育人功能,发挥课程的思政效应。主要内容包括:培养学生对“绿水青山就是金山银山”思想的理解,了解国家发展核电对环境保护的意义。针对课程中涉及的安全和环保方面的问题,充分利用学校在政府与公众之间的桥梁作用,来加强政府与公众的沟通与交流。培养学生理解国家大科学、大工程装置的建设对民生经济和国家综合实力的意义,培养学生对祖国的自豪感和责任感。通过讲授课程专业知识,了解该领域的卡脖子技术,培养学生爱国主义情怀。将专业知识与国家发展战略相结合,与科学家优秀品质和崇高风范相结合,塑造学生科学研究的基本精神和专业化的职业精神,激励学生牢记使命、奋发进取,为建设创新型国家作出新的更大贡献。

课堂教学照片

《无机化学》

夯实专业基础

树立科学强国的志向

张卫,上海交通大学化学化工学院副教授。

课程性质

专业基础课

课程简介

无机化学是基础化学的重要课程之一,对于化学化工和化学近源专业如环境科学、药学、生命、农学、海洋等专业的学生的相关基础和专业知识的学习都是必不可少的。本课程主要介绍化学基本原理、物质结构、四大化学平衡和元素性质,通过对无机化学的学习,能掌握化学的基本原理和能运用所学的化学知识解决一些化学问题。

课程思政教学设计描述

1、培养科学探索精神

化学是一门应用学科,夯实学生专业知识的基础上,引导学生探究化学原理在实际中的应用,逐步培养学生的科学探索精神,树立科学强国的志向。如钱逸泰教授被誉为“稻草变黄金”的案例:基于从化学上普通的Wurtz反应,设想在生成物中保留原反应物的几何结构,从理论上探讨了金属Na还原具有正四面体结构的四氯化碳的可能性后,经过不断的探索,成功合成金刚石,是人工合成金刚石领域的重大突破,具有重大的理论意义和经济效益。

2、建立文化与科学自信

当今的信息时代更需要信仰,以青年化学家元素周期表为示例,引导学生了解中国青年化学家在化学领域的贡献,鼓励学生相信自己所学的知识、技能能够为国家做出贡献,建立文化与科学自信。

课堂教学照片

《学术英语交际:

写作与发言》

教书育人

助力学生起航

张荔 上海交通大学外国语学院教授,博士生导师,美国加州大学欧文分校和美国明尼苏达大学访问学者。

课程性质

通识核心课

课程简介

课程围绕学术论文写作及会议发言所涉及的内容展开教学,包含学术诚信、研究题目、资料检索、文献阅读、转述总述、语言使用、标题大纲、研究计划、摘要引言、方法结果、讨论结论、发言陈述。目的是提升学习者学术英语写作与会议发言能力、批判性思维能力、学术探究、合作研究能力以及培养社会责任感和健全的人格。

课程思政教学设计描述

1. 学术诚信教育

在课程一开始进行学术诚信教育,并教授如何通过转述、引用规避学术抄袭。对论文进行查重,从而进一步杜绝学术抄袭。

2. 知识探究和思辨能力培养

基于研究项目,以问题为导向,激发学生的思维,“从做中学”,培养探究能力;在文献阅读过程中,进行批判性阅读,培养思辨能力。

3. 对人类和世界问题的关怀

从联合国的十七个议题中任选自己关注和感兴趣的方向,如教育、医疗、科技、生命、贫困等,培养学生对世界和人类的关怀和责任感。

4. 健全的人格教育

在演讲视频选材时,考虑所选内容的教育意义。比如成功的要素、毅力的重要性等。

5. 合作能力的培养

学生合作完成研究和撰写学术论文,不断交流磨合,培养合作能力。

课堂教学照片

《航空航天概论》

空天引领

梦想启航

刘洪,上海交通大学航空航天学院教授,吴镇远空气动力学中心主任。

课程性质

专业必修课

课程简介

课程是针对航空航天学院的本科一年级新生专业导论课程,也可作为工科大平台通识课程。课程的主要教学目标包括:通过综述形式介绍航空航天工程与科学发展简史,以及从事航空航天专业的基本要求。课程帮助学生深刻了解航空航天专业的历史和未来,培养学生专业热情,树立学生对航空航天学科的正确学习方法。

课程思政教学设计描述

课程教学基本素材是航空航天工程与科学发展简史,引出当前科研热点等个案方式安排学生研讨,使学生不仅了解航空航天专业的发展全貌,也带动学生参与航空前沿科研。课堂教学中还引入互动讨论内容,使同学们能更好地融入课堂教学。在课堂教学外安排航空航天界前辈吴光辉总师、顾诵芬院士等进行主题讲座,增加学生的专业认识。本课程在讲解航空航天学科发展历程的同时,引入了学院的特色学科前沿介绍和专业学习方法探讨,突出与上海交通大学其他理工学科的不同和优势,培养学生对于航空航天学院和航空航天领域的认同感,激发学生的学习热情和投身空天事业的抱负,以达到对学生价值观和职业生涯规划的引领效果。

课堂教学照片

《有机化学》

寓教于例

教育育人

章烨,上海交通大学化学化工学院副教授,长期从事“有机化学”、“有机化学实验”、“化学综合实验2”等课程的教学、课程建设和管理工作,具有丰富的教学经验。

课程性质

专业基础课

课程简介

有机化学是在分子水平上讲授含碳化合物分子结构与它们的相互转换机理,产物及其分离,鉴定和应用的基础科学,是创造新物质的一门重要学科!通过课程学习,要使学生掌握有机物的结构、化学性质以及重要的反应及条件、微观机理、基本的有机合成路线设计,为从事化学、化工、药学、生物科学等相关领域的研究与开发打下坚实的基础。

课程思政教学设计描述

有机化学反应大多是人名反应,很多反应的发现和发明都有一段很精彩的故事,在课堂教学中要充分利用这一特点,在着重讲授反应机理的同时,分析这些反应的发现过程,如巴斯德发现旋光现象,Diels-Alder反应的发现和发展,培养学生认真、细致、严谨的工作作风,不畏艰难用于挑战的精神。

同时结合课程内容,在讲授对映异构知识时, 介绍屠呦呦对青蒿素的发现和提纯,引申到张万斌教授用常规化学氧化法高收率地获得青蒿素,2020年应对新冠又首次实现了瑞德西韦的高效不对称合成;在讲授含氮化合物时介绍丁奎岭院士用二氧化碳合成DMF;在讲授片呐醇重排时简介涂永强院士所策划的一整套串联片呐醇重排反应,培育学生的爱国情怀和社会责任感。

课堂教学照片

《中国现代诗歌导读》

“诗教传统”与“立德树人”的汇通

汪云霞,上海交通大学人文学院副教授,硕士生导师。主要从事中国现当代文学、比较文学与世界文学领域的教学与科研工作。

课程性质

中文专业课程、学校通识核心课程

课程简介

阅读中国现代经典诗人诗作,把握现代诗发展的基本历史脉络;理解现代诗分行、韵律、意象、情境等四大审美要素,掌握欣赏现代诗的基本技巧和方法。以文本细读为中心,在中西比较视野中阅读寂寞、爱情、知性、自我、民族等诗歌专题,培养审美想象力与感受力、批判性思维能力、交流与表达能力;引导积极健康的人生观价值观,塑造家国情怀,提升民族文化自信。

课程思政教学设计描述

第一,倡导审美教育与思政教育相渗透的育人理念。将儒家文化中“温柔敦厚”的诗教传统与当前“立德树人”的时代精神相结合,发挥诗歌课堂的美育功能与思想教化功能。设计与大学生精神成长密切相关的诗歌专题内容,浸润其情感,陶冶其思想,塑造其灵魂。

第二,建构“诗-史-思”三位一体的课程理念。将“审美想象、历史意识与哲学思考”三者融会贯通,引导学生在历史的维度中客观审视现代诗的审美价值,在经典的研读中培养批评性思维能力和哲学思辨精神。

第三,探索“以学生为中心”的“唤醒式”教学理念。通过营造开放式的课堂讨论、引导创意性的诗歌实践、指导个性化的论文写作等途径,唤醒学生主动性学习的热情,激发其创造潜能和创新精神。

课堂教学照片

《计算机科学导论》

当“课程思政”遇上“新工科”

高晓沨,上海交通大学计算机科学与工程系教授,博导。

课程性质

专业基础课

课程简介

课程为图灵奖获得者、美国康奈尔大学教授John Hopcroft博士于2011年12月在上海交通大学开设的《计算机课程中的数学基础》课程的后续课程。课程教授计算机基本知识、方法和前沿应用,旨在引导学生了解计算学科的认知模型;学科的基本问题;学科抽象、理论和设计三个形态;学科中的核心概念、数学方法、系统科学方法,以及前沿应用方向等内容,为学生今后深入学习计算机课程作铺垫。

课程思政教学设计描述

课程将理论知识与计算机历史发展、实际应用、时政热点相结合,运用多元化教学手段,开展课堂思政教学。

具体地, 1) 爱国主义思政教育:在课件中引入我国计算机领域发展成就,例如在数据库章节讲解阿里自研金融级数据库OceanBase,推荐系统章节介绍字节跳动广告算法,增强学生爱国情怀和追求科学的精神。 2)工程伦理思政教育:将课程内容与价值观教育相结合,如密码学章节通过王小云院士破解美国两大安全密码的事迹,培养学生见贤思齐、追求卓越的品质。 3) 学生创新能力培养:基于学科实际问题开展小组项目式任务,并在课堂教学之外带领学生参加国际顶级建模竞赛,将计算机领域的新技术创新地应用到数学等领域,培养学生的实践能力和创新精神。

课堂教学照片

《应用电化学》

学习电化学前世今生

促进科学技术发展

杨立,上海交通大学化学化工学院教授,日本名古屋大学工学博士学位,曾任任国际著名企业日本ガイシ株式会社(NGK Insulators, Ltd.)终身雇员,公司中央研究所主任研究员。

课程性质

专业基础课

课程简介

应用电化学是研究电能与化学能相互转化的一门学科,主要内容电化学热力学、电极与电解液界面的结构与性质。本课程在重点介绍较成熟的基础理论的同时,强调电化学的应用功能,侧重实际电化学系统的介绍与分析等,电化学基本理论与器件设计相结合,使学生了解电化学的前沿动态和发展趋势。

课程思政教学设计描述

1.注重原创:中国化学相关期刊杂志的原创发展。在教学中,让学生了解中国原创期刊的发展,激发学生们的学习兴趣,引导学生体会原创性对于中国科学发展的重要性。了解一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有科学思维。在实现中华民族伟大复兴的道路上,对科学思想的探索应当成为我们每一个人肩负的使命。

2.科学技术是第一生产力:锂离子电池的前世今生。了解电化学的一个经典应用案例-锂离子电池的前世今生,锂离子电池的发现及发展只是现代科技产品开发及发展的缩影。科学技术是第一生产力,国家政策促进科学技术的发展。

课堂教学照片

《中国现代小说选读》

引导学生认识社会与人性

张中良,上海交通大学人文学院特聘教授,上海交通大学学术委员会委员。

课程性质

通识优质课程

课程简介

本课程在中国现代小说的历史脉络上,选取十余位作家的代表作予以剖析,旨在引导学生了解中国现代小说的基本风貌、代表作家的创作个性、经典作品的丰富内涵与审美特征,并且透过经典作品的细读来认识其反映的社会历史与民族心理;通过课程的学习与考试,切实提高学生的审美奖赏能力与中文写作能力。

课程思政教学设计描述

本课在设计时贯穿三条思政线索:

一是历史线索。端木蕻良小说从20世纪初日俄战争给中国造成的创伤到九一八之前日本对东北的蚕食再到九一八事变激起的义勇军抗日斗争。巴金《寒夜》主要锋芒指向日本侵华战争。李劼人小说反映辛亥革命前后的历史。鲁迅《阿Q正传》批评辛亥革命的不彻底性。茅盾《动摇》揭示国民革命的复杂性,《子夜》表现1930年代初期城乡的剧烈动荡。老舍小说以底层社会的不幸宣告旧社会必须终结。

二是启蒙线索。鲁迅小说批判科举制度与封建礼教,巴金小说以青年的挣扎与奋斗、萧红小说以女性的苦难表现启蒙的必要性与迫切性。

三是人性解剖线索。丁玲小说表现青年的巨大苦闷与走向社会革命的努力;张爱玲小说对人性幽暗面的挖掘对于全面认识人性有启迪意义。

课堂教学照片

《质量管理学》

质量成就未来

李艳婷,上海交通大学机械与动力工程学院副教授,博士生导师。

课程性质

专业必修课

课程简介

质量管理学是工业工程的一门核心专业课程,用于解决制造业和服务业质量方面的问题。通过学习这门课程,可以系统地理解和掌握质量理论及质量管理技术。这门课程为学生在质量管理及质量可靠性和控制等领域的后续学习、研究及工作打下基础。在培养工业工程师方面,这门课程着重培养学生发现和解决质量问题的能力。

课程思政教学设计描述

质量管理学课程思政教学改革与质量管理理论相结合,在课堂中,通过展示质量管理在制造大国重器中的重要作用,使学生了解到“质量强则国家强,质量兴则民族兴”的真正含义,在经济全球化日益深入、以质量为核心要素的竞争日趋激烈的国际形势下,质量发展摆在前所未有的重要战略地位,加快转变经济发展方式,质量提升是必由之路。通过将质量管理理论与大国工匠事例结合,帮助学生了解工匠精神的内涵,引导学生建立理想坚定、信念执着、不怕困难、勇于开拓、精益求精的“工匠精神”,面对自己的学业与事业时,做到“执事敬”“事思敬”“修己敬”,提升自我修养,执着于自己的学业与事业,专注所选择的专业与职业,心无旁骛,最终成为所在行业的有用人才。

课堂教学照片

《图像遗产与中国古代艺术》

演绎“一带一路”精彩的中国故事

安琪,上海交通大学人文学院、神话学研究院副教授。

课程性质

通识核心课

课程简介

本课程是一门建立在交叉学科基础上的人文社科通识类课程,追溯中国古代图像遗产与视觉艺术的延续与变迁轨迹,并融合对美学观念、物质基础、跨文化交流等话题的讨论。本课程以专题的形式展开,引导学生探索包括文学、历史学、考古学、美术史、人类学在内的多学科知识,并激发学生对中外文化交流过程中诸多问题的思考。

课程思政教学设计描述

本课程依托传统文化,将思政教育“无痕”融入教学过程,以案例为线索串联起教学知识点,形成“传统文化+思想政治教育”的教学模式。在课程内容中强化和凸显两条主线: 其一是“一带一路”沿线的风格、母题与符号元素被改造、吸纳和融合的“中国化”过程;其二是古代中国优秀物质文化遗产熔铸成型,并作为“中国故事”和“中国符号”走向世界的过程。在交互式教学中实现价值引领、知识传授和能力培养的目标,加深青年学生对中华民族优秀文化传统的了解,厚植家国情怀和爱国主义精神,激发民族自豪感和文化自信心。通过案例的学习,言之有物地引导学生树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观,将涉及知识与价值的思政内容内化于心、外化于行。

课堂教学照片

《传热学》

传授传热知识

热爱热学世界

王平阳,上海交通大学机械与动力工程学院副教授,博士生导师。

课程性质

本科生专业必修课

课程简介

传热学是工科大学一门重要的必修专业基础课。传热过程充斥着人们生产生活的方方面面。本课程主要内容是研究热量传递规律,通过课堂教学结合教学实验和课程项目的设计和实施,培养学生运用热量传递的基本理论和研究方法去分析、解决实际工程和科学问题的能力,为学习一系列后续专业课程和有关的科学技术打好基础、为以后的科研工作提供坚实的保障。

课程思政教学设计描述

传热学是诸多专业的重要专业基础课,量大面广。在这样的课堂有机融入思政元素对学生的三观引领意义重大。首先通过课程知识点尽量多的发掘思政元素,使得这一过程逐步达到内容丰富、衔接无缝;再通过教学内容发掘传热过程蕴含的哲学思想,如理论与实验的关系,提供正确的方法论和思维方式;之后,通过国家重大工程(如航空航天)中的传热问题,一起与同学们讨论,提高爱国热情和民主自豪感,也可以举例钱学森、田长霖等著名学者的事例;最后,通过传热学发展史以及某些基础定律的形成过程,激励同学们的科研热情、培养科研素质。

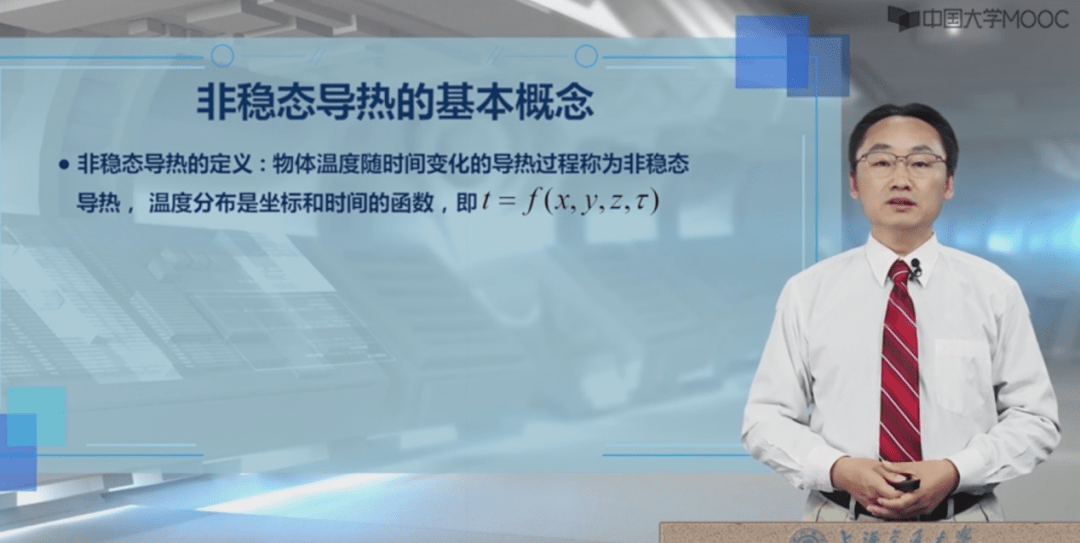

课堂教学照片

《中华文明与社会的历史进程》

领会古今历史

培育家国情怀

刘训茜,上海交通大学人文学院历史系助理教授。

课程性质

公共选修课(港澳台学生)

课程简介

本课程旨在帮助学生了解中国历史发展的基本脉络,关注中华民族、中国版图等重大问题的历史进程;将文化自信的培育,涵容于历史史实的讲授当中,引导学生深刻理解中华优秀传统文化的思想精华和时代价值,以及中国古人的经世致用与家国情怀,从而树立正确的历史观、世界观、人生观、价值观。

课程思政教学设计描述

第一,融汇所学,夯实史观,领会古今历史。本课程的目标不在于求得丰富广博的史实,而在于教会学生用正确的立场、观点分析问题,从而把握历史和时代的发展方向,区别主流和支流、现象和本质,养成历史思维和辩证思维。帮助学生了解中国历史发展的基本脉络,正确理解中华民族多元一体、中国版图形成变迁等重大问题,强化国家认同与文化认同。

第二,传承文化,树立自信,厚植人文精神。通过重要儒者的学行、士大夫的经世理念,引导学生理解何谓社会责任与家国情怀;通过先秦诸子的思想,介绍中国人特有的看待世界与人生的方式,让学生了解中国优秀传统文化为世界贡献的“中国智慧”。

课堂教学照片

来源 :上海交通大学,

相关阅读

-

Inrecentyears,studyingabroadhasbeenpopularinourcountry...

-

无本钱一个月内赚5万(这三个赚钱方法零投资就能实现)现在网上无本钱赚钱的方法还是蛮多的,不过一个月内赚5万还是有一定的难度的,如果没有什么人脉资源基本上是实现不了的。现在比较......

-

摘要:科技强国是科技原创水平高、创新引领能力强、发展领域均衡,同时经济实力、综合国力、世界影响力强的国家。从结果特征来看,科技强国要在经济体量规模化的基础上...

-

100%赚钱的投资方法你知道嘛?——【明明白白做投资21】原创第83篇

这是《明明白白做投资》系列课程第21课,想完整学习点击本号专栏收录合集,回看本系列其他课程。本号的前20节课,已经足矣帮你建立一套稳定盈利的投资体系。但说实话...

-

身无分文怎么赚钱,身无分文怎么上网赚钱快,身无分文如何找到正规挣钱的方法?给你讲述几个小编真实的赚钱经历,身无分文的时候笔者建议通过网上赚钱,因为这种赚钱方式大部分都是零投入......

-

形容看淡世事的诗句 1、八、与己无缘者,随他来去,即为淡;与己有缘者,好自珍惜,即可有味。 2、因为生命是短暂的,一切物质现象都是虚幻的,人们应该顺其自然地看待世间万物...

-

唐伯虎的形象深入人心,通过电影和电视剧的输出,让世人看到了一位英俊潇洒,文采飞扬,不走寻常路的唐伯虎。这一形象其实并不真实,无非是为了塑造一位风流倜傥的唐伯虎,在现实的生活中...

-

自然指数公布最新全球学术排名,中科院全球第一,南方科技大学首次进入前100名

近期,Nature指数公布了2019年1月1日到2019年12月31日大学/机构排名,也就是说最新的一期机构/大学的学术排名正式出炉。在全球大学/机构综合排名中...

-

不知世人们看到这个图表会有什么自然规律性的认识?此地质年代图道出了这个世界的生物与自然的相生相息的宇宙规律。1.无脊动物,天生弱小 ,消化系统功...

-

为什么“鲸落”被视为美景,而“鲨掉”却无人关注?原因让人难受

原因让人难受 “鲸落”到底是什么? 4月2日,中国“探索一号”科考船完成2020年首次科考航次,而在这个航次中,最有意义的发现,就是“鲸落”。明明鲨鱼在死亡之后,也会滋养一方......

-

1、 我将玫瑰藏于身后,风起花落,从此鲜花赠自己,纵马踏花向自由。释义:我把心中的的美好向往藏在身后,当面对现实的时候美好的向往会随着花儿掉落,...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。