知识不是用来改变命运的

知识不是用来改变命运的

文|魏勇

在中国,有很多糟糕的观念被作为真理或者励志名言而广泛传播,其中“知识改变命运”就是其中一个。的确,在结束“文革”、恢复高考的那个特殊时期,知识成为很多青年人改变命运的敲门砖。这既是历史的真实写照,也是鼓励青年人追求知识的励志名言。那时,许多“老三届”或者出身低微的青年人在20世纪七八十年代凭借知识敲开大学之门,从此改变了人生的轨迹。既然如此,为什么现在这句话很成问题呢?

我们必须意识到,与其说是“知识改变命运”,不如说是高考改变命运,或者说是上大学改变命运。在拨乱反正的年代,决定青年人前途的不再是政治表现和家庭出身,而是同一张试卷下体现出的知识水平。这无疑是历史的重大进步,尤其是在保障公平方面,取得了自1966年以来的最大成就。然而,我们应该看到这个进步是相对的,是相对于“文革”年代而言的。其实,一张试卷定终身,知识只是人们获取地位和财富的手段。由于“十年动乱”对知识的漠视和荒废,使得知识成为一种稀缺性资源,知识拥有者在获取国家政治经济生活资源中取得了一定程度的垄断地位。那时,大学生被称为天之骄子,从此,高度一元化的成才模式和选拔标准,强化了知识以及考试在个人生活中的决定性地位。

可见,知识改变命运是建立在高考制度前提下的。如果高考不考知识而考艺术,那句话就变成了“艺术改变命运”;如果考武术,就变成了“武术改变命运”……显然,重要的不是知识而是考试,考什么什么就改变命运,知识不过是通房丫头,招之即来挥之即去。不过,话又说回来,在粉碎“四人帮”后的一段时间内,强调知识改变命运,颁行恢复高考政策深得人心,这也是摆脱泛意识形态化社会生活的一种有效手段。

从这个意义上来说,知识改变命运这样振聋发聩的声音,只能是特定历史阶段的过渡性价值口号,一旦社会步入正轨,我们就需要对知识的作用和高考的地位重新进行评估。在一个正常的社会里,人们拥有多元价值观,拥有多种获得幸福生活的途径,知识不再被少数人垄断,知识对个人幸福的影响更多体现在知识本身对个人的自我完善方面。当然,更多的知识和更高的学历可以使个人在竞争性社会中获得更有利的位置,但不应该是从地狱到天堂的通行证。如果我们现在仍然用“知识改变命运”这句话来教育学生,就容易被学生误会成老师撒谎。

一些学生之所以不相信这句话,之所以产生读书无用论的想法,我认为有两方面原因。一是我们教给他们的知识,在他们的未来生活中大多用不上。这反映出我们的教育内容呆板单一,缺乏个性化课程,无法激发学生的学习欲望。二是现代中国逐渐变为以权力为中心的社会。没有一个好爹,找工作难,找好工作更难,对那些农村家庭背景的学生来说,尤其如此。所以,当我们老师面对持读书无用论看法的学生时,要多一点儿理解和包容,毕竟,这类学生大多出自弱势家庭,而且现实就摆在那里。

作为教师和学校,我们无法改变滋生读书无用论的社会因素,但我们可以在课程和教学方面有所作为,那就是开发更适合学生成长的课程,采用更能够激发学生兴趣的教学模式,让学生实实在在地体验到收获知识的乐趣。教育行政主管部门,应该建立起有利于学校变革,有利于回归教育本质的管理机制和评价体系,以鼓励学校的改革。我们有理由相信,为知识而知识才是学习的最高境界,任何将知识作为实现功利目标手段的教育,都不可能培养出真正的大家。大师们当初学习绝对不是为了考上清华北大、哈佛耶鲁,也不是为了改变命运,仅仅是因为他们想学习,结果无意中上了名牌大学,顺便获得了诺贝尔奖。

知识大体可以分为两类,一类是应用性知识,一类是真理性知识。前者主要应该由中、高等职业技术院校来传授。这类功利性学习可以让人拥有一技之长,获得谋生的技能,可以用来改善个人地位和处境,但却达不到改变个人命运的程度。很少有学生会把上职业技术院校看作命运的转机,更多的人认为它是无奈的选择。真理性知识应该由大学传授。这类学习不是面向当下,而是面向50年以后、100年以后,甚至200年以后。这类学习跟人的好奇心有关,跟人的自我发展有关,跟人永不衰竭地对真理的渴望有关。这类知识压根儿就不应该用来改变个人地位和处境,因为它对当下没有实用价值,至于个人因为拥有这些知识而被社会认可以至于改变了命运,那是意外的惊喜。

如果我们一味鼓励学生“用知识来改变命运”,会产生两个方面的副作用。一方面,促使人们更多地关注知识以外的副产品,分散了人们对知识本身的注视,从而加剧社会的浮躁,难以产生领军人物。高考30多年来的状元,无一成为行业领军人物的事实,在很大程度上就是对“知识改变命运”这种说法的一种提醒。真正的杰出人才大多具有痴迷于自己专业的特质,他们几乎不会去考虑这种痴迷给他们的命运将带来何种转机,对他们而言,知识不是达到个人目的的手段,知识本身就是目的。另一方面,无疑会强化整个社会对有很多不合理之处的高考制度的认同。前面已经分析过了,“知识改变命运”的潜台词就是“高考改变命运”。如果现在仍然强化这个东西,那么功利性的学习必然会长期占据学生的几乎整个学习生活。我们也许会培养出一些技术人才、一些行业优秀人才,但永远培养不出大师,永远无法回答“钱学森之问”。

一流的教育必须有乌托邦色彩,很多时候它站在社会需要的对立面。一流的教育不对当下的职场需求做回应,它只对永恒承诺,它鼓励人们去追求真理。

(文章选自魏勇新著《教师的力量》-源创图书的博客)

相关阅读

-

一流的教育必须有乌托邦色彩,很多时候它站在社会需要的对立面。一流的教育不对当下的职场需求做回应,它只对永恒承诺,它鼓励人们去追求真理。...

-

居住权住房及其附属设施占有、使用的权利居住权,是用益物权的一种,指对他人所有的住房及其附属设施占有、使用的权利。设立居住权,可以根据遗嘱或者遗赠,也可以按照合同约定。例如...

-

夫妻生活,无论处于哪个年龄阶段,都应基于真实、坦诚、尊重和爱意。这些基本元素是构建稳固、和谐关系的基石。下面将深入探讨这六个真实的内涵及其在夫妻...

-

生物工程专业本科生专业基础课程包括普通生物学、细胞生物学、现代分析原理、工程图学;专业核心课程包括生物化学、化工原理、微生物学、生物技术分离工程、发酵工程、基因工程、生物工程......

-

国际哲学团体联合会主席德莫特·莫兰:地球只有一个,我们必须学会共处共在

“地球只有一个,我们必须学会共处共在” ——对新冠肺炎疫情和后疫情时代的哲学思考 1、病毒揭露了西方社会深处的等级结构 杨光:尊敬的莫兰教授...

-

岁末年初,怎样预防一些多发性的案件在我们身上发生,这里给大家提供六项安全防范建议: (一)出门要多注意。出门要高兴,回家要平安。...

-

国际哲学团体联合会主席德莫特·莫兰:地球只有一个,我们必须学会共处共在

“地球只有一个,我们必须学会共处共在” ——对新冠肺炎疫情和后疫情时代的哲学思考 1、病毒揭露了西方社会深处的等级结构 杨光:尊敬的莫兰教授...

-

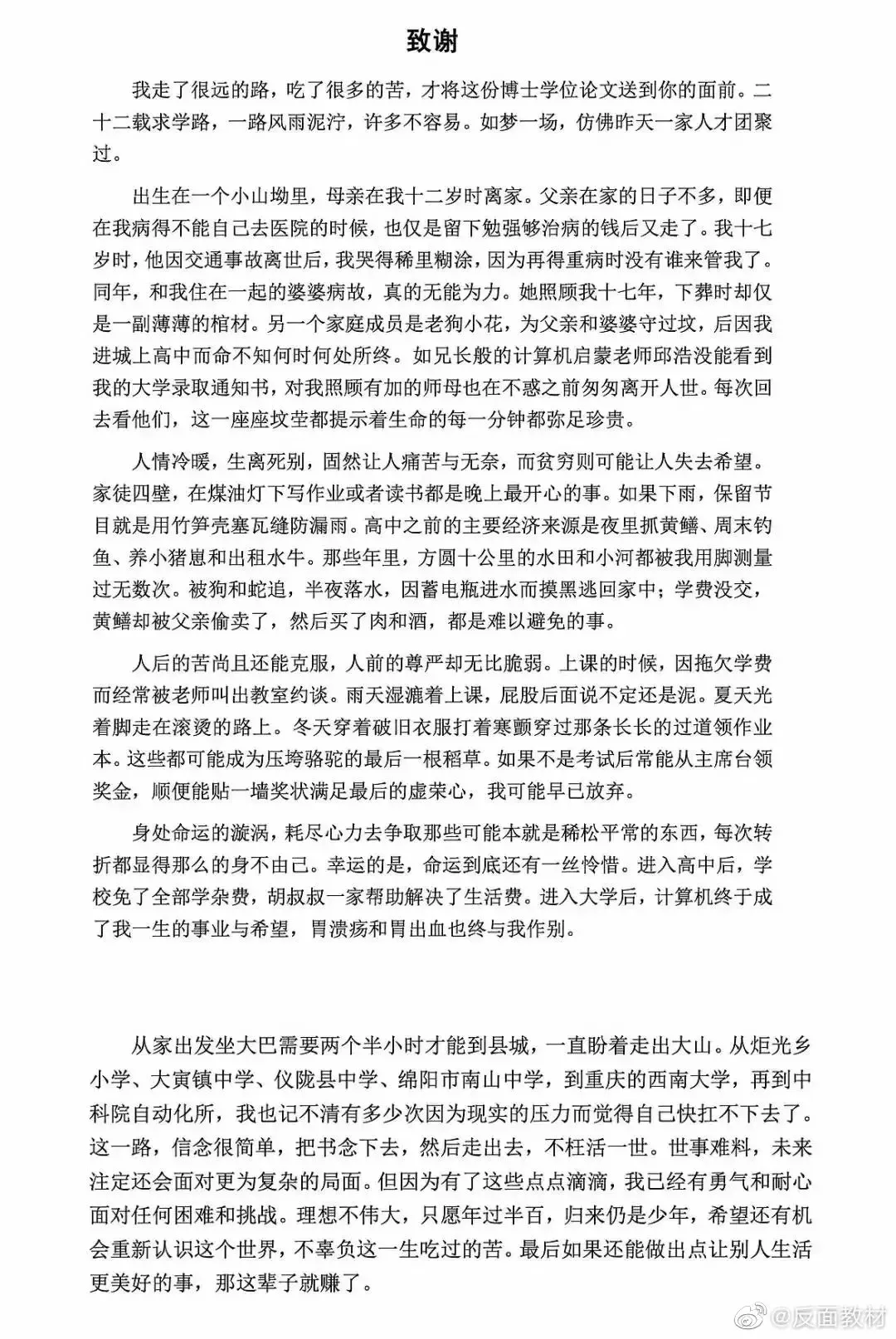

来源:中央政法委长安剑 “我是含着眼泪看完的……” 近日,中国科学院自动化所一篇博士论文的致谢部分在网上引发热议,打动了大批网友。 中科院黄国平博士毕业论文的致...

-

生物多样性017511:1145–1146doi:10.1750/biods.017310BiodiversitySciencehttp://www.biodiversity......

-

如果一个命题对你来说似乎是真的,仅仅是基于你对它的理解,而不是基于经验证据、证词、记忆或推理,那么在哲学意义上,你就有一种直觉,认为它是真的。 根据我们观察到的人的脚印...

-

2023年生物多样性公约的卡塔赫纳生物安全议定书.docx...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。