骄傲!中国量子卫星再次闪耀世界,金华籍科学家潘建伟团队让墨子号实现“一步千里”!

昨天晚上,央视新闻联播报道了由金华籍科学家潘建伟团队研发的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”的最近进展,“墨子号”去年8月16日升空,在太空中已经运行了好几个月,最近传来了令人振奋的好消息———“墨子号”将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级,实现了“一步千里”。

也是在昨天,中国量子卫星的照片霸占了美国《科学》杂志的封面,画面是“墨子号”从星空向地面发出两道光的图片,这两道光宛如两条长腿,象征量子通信向实用迈近一大步。这期《科学》还刊发了中国科学院院士、中国科学技术大学教授、量子卫星项目首席科学家潘建伟等人的论文。

昨天晚上7点,潘建伟的爸爸妈妈在东阳的家中,坐在电视机前认真地收看了新闻,为儿子和团队的成就感到由衷的高兴。从电视和网络上获得儿子的最新消息,现在是这对幸福的老人最大的乐趣。潘妈妈对记者说,他们现在和儿子很少直接联系,电话也不敢打,就怕打扰他工作:“他忙,干的是大事。”他们老两口知道儿子的心愿,那就是做出世界上最好的技术,为中国的量子事业作贡献。作为父母,他们当然全力支持,如今,则是在家里好好地生活,保养好身体,少让孩子为自己操心。

量子纠缠是一种奇特的量子力学现象。通俗地说,两个处于纠缠状态的量子就像有“心灵感应”,无论相隔多远,一个量子状态变化,另一个也会改变。爱因斯坦称之为“鬼魅般的远距作用”。量子纠缠分发,就是将一对有“感应”的量子分置于两地,这尤其适用于保密通信,在此基础上的量子通信技术被誉为信息安全“终极武器”。

《科学》杂志在一份简介中将这项中国科学家独立完成的工作称为“一项里程碑式的研究”。论文审稿人认为,这一成果是“兼具潜在实际应用和基础科研重要性的重大技术成就”“毫无疑问将在学术界和广大社会公众中产生非常巨大的影响”。

面对记者,潘建伟说:“这项工作为未来开展大尺度量子网络和量子通信实验研究,以及开展外太空广义相对论、量子引力等物理学基本原理的实验检验奠定了可靠的技术基础。”

“墨子号”科学应用系统总设计师彭承志说:“这是量子卫星上天以来迄今为止发布的最大成果。”

要让量子通信实用化,需要实现量子纠缠的远距离分发。但量子地面传输无论通过光纤或大气都有较大信号损耗,此前国内外地面实验的分发距离一直停留在百公里量级。解决这个问题的一个有效办法就是利用卫星向地面分发。作为世界首颗量子科学实验卫星,“墨子号”星地纠缠分发的传输衰减仅是同样距离地面衰减的万亿分之一。但这种方式对精度要求极高,好比从万米高空飞机上扔下一连串硬币,在地面用存钱罐接住。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破。”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思·劳埃德告诉记者:“这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行,让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。”

这篇题为《基于卫星的纠缠分发距离超过1200公里》的论文说,通过“墨子号”向地面发射光子,每对处于纠缠状态的光子中的一个发向青海德令哈站,另一个发向云南丽江站,两个地面站之间的距离达到1203公里。这是世界上首次实现千公里量级的量子纠缠。

《科学》杂志16日正式出版,但在美国东部时间15日下午2时(北京时间16日凌晨2时)已提前在线发表。全球各大媒体的报道蜂拥而上:《华盛顿邮报》《新闻周刊》、英国广播公司……还有在科学界知名的《自然》杂志新闻版块、《科学美国人》《连线》杂志……

全世界再次掀起量子热!

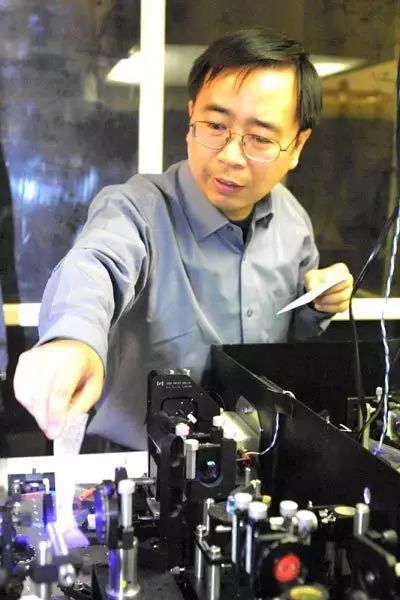

人物介绍:潘建伟

潘建伟是金华东阳人。1992年毕业于中国科学技术大学近代物理系,1995年获该校理论物理硕士学位,1999年获得奥地利维也纳大学博士学位,2005年加入九三学社,2008年入选中组部首批“千人计划”,2011年当选为中国科学院院士, 2017年2月8日,获“感动中国2016年度人物”。

潘建伟长期从事量子光学、量子信息和量子力学基础问题检验等方面的研究,对量子通信等研究有创新性贡献,是该领域的国际著名学者, 潘建伟有关实现量子隐形传态的研究成果入选美国《科学》杂志“年度十大科技进展”,并同伦琴发现X射线、爱因斯坦建立相对论等影响世界的重大研究成果一起被《自然》杂志选为“百年物理学21篇经典论文”。其研究成果曾6次入选两院院士评选的“中国年度十大科技进展新闻”、5次入选欧洲物理学会评选的“年度物理学重大进展”、4次入选美国物理学会评选的“年度物理学重大事件”。

相关阅读

-

202302/01全文共计 7662 字预计阅读 20 分钟面对全球最赚钱的SaaS公司,中国企业该学些什么?文丨雷宇编辑丨张睿全球最成功的SaaS企业是谁?...

-

在日常学习、工作和生活中,大家都尝试过写作文吧,作文是一种言语活动,具有高度的综合性和创造性。那么你有了解过作文吗?下面是小编为大家整理的我的初中生活初一作文,希望对大家有所......

-

今年以来,继共享单车、共享汽车之后,共享充电宝、共享篮球、共享雨伞等分享经济新形态不断涌现。分享经济等新业态越发壮大,带动新兴消费模式加速发展。此外...

-

逛吃玩买一站满足!全球首个京东电器超级体验店落地重庆,“双11”正式迎客

购物体验让你想要的商品都能“创新模式为支撑的自营大型互动超级体验店”将从场景、体验、科技、产品、服务全方位赋予消费者全新体验...

-

压强是生活中广泛应用的一个概念,它不仅贯穿本章的学习,还是前一章力学的延续,后面学习液体压强、大气压强、浮力的基础。下面是初中物理《压强》教学设计,欢迎阅读。...

-

202302/01全文共计 7662 字预计阅读 20 分钟面对全球最赚钱的SaaS公司,中国企业该学些什么?文丨雷宇编辑丨张睿全球最成功的SaaS企业是谁?...

-

九年级重点化学知识点:物质的变化和性质;聪明出于勤奋,天才在于积累。我们要振作精神,下苦功学习。查字典化学网编辑......

-

初三化学物质的变化和性质知识点 这篇关于初三化学物质的变化和性质知识点,是©无忧考网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!知识点总结1...

-

今年以来,继共享单车、共享汽车之后,共享充电宝、共享篮球、共享雨伞等分享经济新形态不断涌现。分享经济等新业态越发壮大,带动新兴消费模式加速发展。此外...

-

【世界说】美媒:美国封禁TikTok无关国家安全 只为维护其科技全球统治地位

据美国《雅各宾》杂志近日报道指出,美国封禁TikTok与其国家安全无关,而是为了美国科技在全球的主导地位。...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。