关于宋朝有哪些有趣的冷知识?

有宋一代,文治不可谓不昌,但是也可能是由于文人精细的缘故,文化上的高压政策发明颇多,大有发前人未有之思的趣味,甚至可以说后世元明清三代的文禁政策基本都是沿用宋人之发明而已,其本身的“创见”甚少。

首先是文禁对象扩大化,波及到了僧道群体:

(开宝五年)十一月,癸亥,禁释、道私习天文、地理。(《续资治通鉴·卷七》)

其目的可能是为了防止僧道传播观星、堪舆之术,也可能是要垄断相关技术(见《续资治通鉴长编·卷十七》:“令诸州大索明知天文术数者传送阙下,敢藏匿者弃市,募告者赏钱三十万。”)

可能由于宋代堪舆之术兴起,因此禁书种类在传统的天文之外又多了一门地理。

其次是发明了以金钱为饵诱使民间相互检举揭发的卑污手段:

(景德元年正月)辛丑,诏:“图纬、推步之书,旧章所禁,私习尚多,其申严之。自今民间应有天象器物、谶候禁书,并令首纳,所在焚毁,匿而不言者论以死,募告者赏钱十万,星算伎术人并送阙下。”《续资治通鉴长编·卷五十六》

其次是发明了中国最早的禁书目录:

(宝元二年正月丙午)先是,三司军将耿从古告进士高肃私藏六壬玉钤,事下开封府治。开封府言肃所藏六壬玉钤,首尾不具,罪当末减。上虑愚民或多抵冒,因召司天监定合禁书名揭示之。复召学士院详定,请除孙子、历代史天文律历五行志,并通典所引诸家兵法外,馀悉为禁书,奏可。(《续资治通鉴长编·卷一百二十三》)

其次是出现了以政斗为背景的禁书政策,其中有新党对旧党的:

(崇宁二年四月)乙亥,诏:“苏洵、苏轼、苏辙、黄庭坚、张耒、晁补之、秦观、马涓《文集》,范祖禹《唐鉴》、范镇《东斋记事》,刘分又《诗话》,僧文莹《湘山野录》等印板,悉行焚毁。”(《续资治通鉴·卷八十八》)

也有旧党对新党的:

(绍圣元年六月)甲申,除进士引用王安石《字说》之禁。(《宋史本纪十八》)。

甚至这种党争引发的禁书亦差点波及到了本朝官修的《资治通鉴》头上:

了斋陈莹中为太学博士。薛昂、林自之徒为正、录,皆蔡卞之党也,竞尊王荆公而挤排元祐,禁戒士人不得习元祐学术。卞方议毁《资治通鉴》板,陈闻之,因策士题特引序文,以明神宗有训。于是林自骇异,而谓陈曰:“此岂神宗亲制耶?”陈曰:“谁言其非也?”自又曰:“亦神宗少年之文耳”。陈曰:“圣人之学,得于天性,有始有卒,岂有少长遬旌?”自辞屈愧叹,遽以告卞,卞乃密令学中敞高阁,不复敢议毁矣。(《清波杂志》转引《宋人轶事汇编·卷十一》)

其次是出现了对民间私撰野史的严禁:

(绍兴二十年正月)丙午,两浙转运判官曹泳,言右承务郎李孟坚省记父光所作《小史》,语涉讥谤,诏送大理寺。光在贬所,常作私史,孟坚间为所亲左奉议郎、新王宫大小学教授陆升之言之。升之讦其事,遂命泳究实。帝曰:“光初进用时,以和议为是,及得执政,遂以和议为非,其反覆如此。”……先是孟坚以《小史》事系狱,至是狱成。光坐主和议反覆,在贬所常出怨言,妄著私史,讥谤朝廷,意在侥幸复用,及与赵子祇于罢政后往来交结;孟坚亦为父被罪责降,怨望朝廷,记念所撰《小史》,对人扬说,故有是命。(《续资治通鉴·卷一百二十八》)

李氏父子两人得罪原因或含“妄著私史”,或含“对人扬说”,皆与私史有关,牵涉到其中的官员颇多,具体人员见同卷记载。影响深远的是此案乃是中国历史上禁书与文字狱结合的第一例,之前的禁书与文字狱皆孤立不同事,譬如乌台诗案有文字而无禁书,至于有禁书而无文字狱之事更比比皆是。

南宋严禁私史的主因乃是为了防止靖康之耻的相关记载流于后世,出于一刀切的便利考虑甚至得出了涉及国体的都禁毁的政策:

(四月)丁亥秦桧奏乞禁野史。上曰:“此尤为害事。如靖康以来私记极不足信,上皇有帝尧之心,禅位渊圣实出神断,而一时私传以为事由蔡攸、吴敏。上皇曾谕宰执谓‘当时若非朕意,谁敢建言,必有族灭之祸。’”楼照曰:“上皇圣谕亦尝报行,天下所共知也。”桧曰:“近时学者不知体,人谓司马迁作谤书,然武纪但尽记时事岂敢自立议论。”(《建炎以来系年要录·卷一百五十一》)

(嘉泰二年二月)癸巳,禁私史。有商人私持起居郎熊克《中兴小纪》及《九朝通略》等书欲渡淮,盱眙军以闻,遂命诸道郡邑书坊所鬻书,凡事干国体者,悉令毁弃。言者因请取礼部员外郎李焘《续通鉴长编》、知龙州王偁《东都事略》、监都盐仓李丙《丁未隶》及通家语录、家传等书下史房考订,或有裨于公议者存留;从之。(《续资治通鉴·卷一百五十六》)

值得一提的是宁宗朝的禁书政策牵涉到了书商,之前仅仅是焚毁书板,而此时则改为进一步控制整个书籍市场的流通,使得钞本也无从遁形。这一事件不能单纯作为宁宗朝政治形势恶化的结果,应该注意到孝宗、光宗禁止地方政府与书坊擅自刻印书籍的敕令即代表着南宋朝廷介入到了书籍市场之中,只是在宁宗朝这种高压政策变成了要求书商将书籍先行送审的程度。(“诸私雕印文书,先纳所属申转运司,选官详定,有益于学者,听印行,仍以印本具详定官姓名,送秘书省、国子监。”《庆元条法事类·卷十七》)

可以说南宋的文化政策是在北宋晚期文化高压的基础上逐渐收紧的,而北宋则是两头紧中间松,譬如对于图书出版的控制,在英宗朝之前严格控制民间出版事业,“宋兴,治平以前犹禁擅镌,必须申请国子监,熙宁后方尽弛此禁。(《识遗·成书得书难》)”,但是到了哲宗朝开始出现了要求书商送审的政策,“(绍圣五年)七月二十五日,礼部言:“凡议时政得失、边事军机文字,不得写录传布,本朝会要、实录不得雕印,违者徒二年,告者赏缗钱十万。内国史、实录仍不得传写。即其它书籍欲雕印者,选官详定,有益于学者方许镂板,候印讫送秘书省,如详定不当,取勘施行。诸戏亵之文,不得雕印,违者杖一百。委州县、监司、国子监觉察。”从之。(《宋会要辑稿·刑法二》)”)。当然,必须承认的是即使在神宗朝,也一样有各种禁止民间出版的书籍类型,大体上集中在体现王权独特性的书籍,比如历书(“(熙宁)四年二月二十三日,诏:‘民间毋得私印造历日,令司天监选官,官自印卖。其所得之息,均给在监官属。’”《宋会要辑稿·职官三一》)

同样在宁宗朝,由于韩侂胄、赵汝愚的政治斗争,文禁政策亦牵扯到了朱子道学,更使得士人以儒学为讳:

(庆元二年)二月,端明殿学士叶翥知贡举。同知贡举、右正言刘德秀言:“伪学之魁,以匹夫窃人主之柄,鼓动天下,故文风未能丕变。请将语录之类尽行除毁。”故是科取士,稍涉义理者,悉皆黜落;《六经》、《语》、《孟》、《中庸》、《大学》大书,为世大禁。(《续资治通鉴·卷第一百五十四》)

庆元四年,事态进一步发展到了“方是时,士之绳趋尺步、稍以儒名者,无所容其身。”(《宋史列传一百八十八》)儒家一向是中国王朝的正统学说,政治斗争波及到儒家经典,使得士人不敢引据经典,甚至使得儒士成为高危职业,堪称奇谈。

而到了史弥远当政时期发展出了禁止民间作诗的奇闻,这种文禁政策甚至如同蒙元时期文人仕途不利改作杂剧一样导致了文人的创作心态:

宝庆初,史弥远废立之际,钱唐书肆陈起宗之能诗,凡江湖诗人皆与之善。宗之刻江湖集以售,刘潜夫南岳稿与焉。宗之诗有云:“秋雨梧桐王子府,春风杨柳相公桥。”哀济邸而诮弥远,本改刘屏山句也。或嫁为敖臞庵器之作。言者并潜夫梅诗论列,劈江湖集板。二人皆坐罪,而宗之流配。于是诏禁士夫作诗。如孙花翁季蕃之徒改业为长短句。弥远死,诗禁始开。潜夫为病后访梅诗云:“梦得因桃却左迁,长源为柳忤当权。幸然不识桃并柳,也被梅花累十年。”此可备梅花大公案也。(《瀛奎律髓》转引《宋人轶事汇编·卷十八》)

宝庆间,李知孝为言官,与曾极景建有隙,每欲寻衅以报之。适极有春诗云:“九十日春晴景少,百千年事乱时多。”刊之《江湖集》中;因复改刘子《汴京纪事》一联为极诗云:“秋雨梧桐皇子宅,春风杨柳相公桥。”初,刘诗云:“夜月池台王傅宅,春风杨柳太师桥。”今所改句,以为指巴陵及史丞相。及刘潜夫《黄巢战撤诗》云:“未必朱三能跋扈,都缘郑五欠经纶。”遂皆指为谤讪,押归听读。同时被累者,如敖陶孙、周文璞、赵师秀,及刊诗陈起,皆不得免焉。于是江湖以诗为讳者两年。其后史卫王之子宅之,婿赵汝梅,颇喜谈诗,引致黄简、黄中、吴仲孚诸人。洎赵崇和进《明堂礼成》诗二十韵,于是诗道复昌矣。(《齐东野语·卷十六》)

如果不是各种史料相互印证,实在无法相信宋朝统治阶级居然能够发明出禁止某种体裁(作诗)这种手段,文化高压发展到了这种地步,体现出来的与其说是霸道,不如说是怯弱了。

要之,无论如何都无法把宋代看做是一个文化上的开明时期,正如宋人自己评价本朝文化高压导致的文风不振时说:唐人歌诗,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐。至宫禁嬖昵,非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。……今之诗人则不敢尔也。(《容斋随笔》)

相关阅读

-

11月27日,在山西太原举行的“2020能源转型论坛暨第十届全球新能源企业500强峰会”上,“2020全球新能源企业500强榜单”发布。...

-

日前CapitalonTap发布了2021年最具创新技术公司排行榜。TOP25中上榜的中国公司有7家,其中排名最高的是华为,拿下总榜第一...

-

5月25日,《自然-生物技术》发表了来自华大基因的炎黄一号单倍型组装结果 。2008年,炎黄一号一诞生即成为“亚洲第一”——第一个蒙古人种的全基因组测序结果。...

-

2020灾害事件或另有起因?多地接连出现UFO,外星人或在干预地球

2020注定是不平凡的一年。先是澳大利亚的大火,然后是新冠,新冠肆虐全球,还有穿插在亚非的蝗灾。这些末日般的灾难越来越令人担忧,尤其是席卷全球的新冠疫情和疫情。...

-

胡润全球百强企业家最新榜单:马化腾与马云并列中国首富...

-

从1%起步,中国基因测序研究跻身世界前列——“生命天书”破译20年

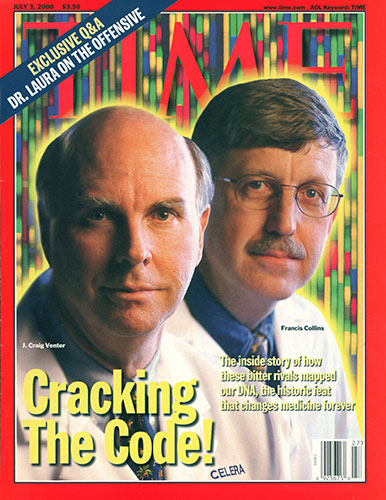

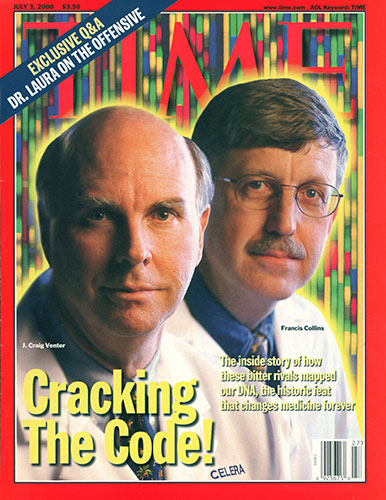

脱氧核糖核酸示意图。 视觉中国供图 2001年2月12日,由美、英、法、德、日和中国6国的科学家共同参与的国际人类基因组公布了人类基因组图谱及初步分析结果。...

-

11月27日,在山西太原举行的“2020能源转型论坛暨第十届全球新能源企业500强峰会”上,“2020全球新能源企业500强榜单”发布。...

-

日前,河北农业大学教授刘孟军团队与深圳华大基因科技服务有限公司合作,在世界上率先完成枣树的高质量全基因组测序,使枣树成为世界鼠李科植物和我国干果树种中第一个完成基因组测序的物......

-

5月25日,《自然-生物技术》发表了来自华大基因的炎黄一号单倍型组装结果 。2008年,炎黄一号一诞生即成为“亚洲第一”——第一个蒙古人种的全基因组测序结果。...

-

2020灾害事件或另有起因?多地接连出现UFO,外星人或在干预地球

2020注定是不平凡的一年。先是澳大利亚的大火,然后是新冠,新冠肆虐全球,还有穿插在亚非的蝗灾。这些末日般的灾难越来越令人担忧,尤其是席卷全球的新冠疫情和疫情。...

-

派森诺生物始终以“解析序列,诠释生命”作为企业理念,秉承“立足客户需要,满足个性需求”的服务宗旨...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。