中国有科学、无科学之辩

这些知识,是科学的源头。因此有人得出结论说,一切确切的知识,比如“花是红的”,“草是绿的”等等,就是科学。这是另一极端的关于科学的定义。这样的定义,也不能说是错误的,因为除了把“花是红的”之类归入科学之外,还没有其它更好的归处。

这样,我们就有了一个科学知识发展的序列,也是一部科学发展的历史:从最简单的确切知识到最复杂的知识系统。虽然正确的程度有区别,但在一定范围内都是正确的知识,则没有区别。

至于知识系统化的程度,也是随时代发展而发展。当人类刚刚脱离动物界的时候,其知识是否有什么系统,是个不易回答的问题。但在我们视野可及的范围内,在有文字记载的历史区间内,人类的知识,也都有了某种系统。只是系统化的程度不同,逻辑严密的程度有别而已。

用这样的科学观看待中国古代的知识状况,我们完全有理由说,中国古代是有科学的。而本书,也就力求描述中国古代科学发展的历史,揭示中国古人认识世界的曲折历程。

3、中国古代科学 毫不逊色

和其他民族一样,中国古人,很早就开始了探求有关自然界各种知识的活动。“神农尝百草”“容成造历”“隶首作数”等传说,就是我国先民早期从事科学活动给人们留下的记忆。据流传至今的第一批书写文献,我们先民对自然界的认识,已经达到了相当高的水平。

在天上,先民们不仅能够认识和辨别许多星象,区分星座,推算出每年有365又1/4日的历法,而且推算五大行星运行的周期也达到了相当的精度。

在地上,他们考察了境内山川河流的走向,各地不同的风土物产,还对土壤进行了分类,以确定税收的项目和数量。

数学方面,他们不仅学会各种比例计算,也发明了主要用于测量的勾股术。用勾股术,他们甚至测量了天地的大小,距离太阳的远近。

他们观察了气象,把一年内气候变化分为二十四气和七十二候。他们根据风的强度和方向把风分为八类。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会于2016年11月30日12点30分正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录

他们考察了疾病的成因,认为不正常的气候因素是外部原因,而不健康的生活习惯和心理因素是内部原因。他们对疾病进行了分类,并设置了相应的医学门类。

从秦汉时代开始,我们的先民们继续扩大和加深对于自然界、中国古人称之为“天地万物”的认识。

在天上,他们弄清了,天不是像地一样的硬板,而是一团浩大元气。他们不断创造和改进观测的仪器和测量的方法,发现了一年之中太阳、月亮的运行速度不是一样的,从而提出了新的数学方法,把推算日食的误差精确到半小时以内。

在地上,他们逐渐抛弃了大地有个中心的观念,更加深入地考察了山川河流的走向以及流域内的风土人情。他们考察江河湖海的潮汐运动,并且能像推算日月食一样地推算潮汐的涨落。为了说明江河长年奔流大海为何不溢,他们提出了大地水循环的假说。

在数学上,他们把勾股术发展为复杂的测量术,并且发展出了近代称为代数学的“天元术”。

在农学领域,中国古人认识到施肥可以保持地力,从而避免了欧洲的地力衰减论。为了防止虫灾,古人特别研究了害虫、特别是蝗虫的生活规律,并且取得了一定的成就。

在医学上,历代都有人企图了解人体的结构。他们测定了人体各部位、包括各脏器的重量和大小;还曾用竹条插入血管,企图测量血管的走向。

至少从战国时代开始,历代都有人把认识天地万物、也就是自然界,作为自己的学术方向。战国时代,不仅有墨家迄今为止仍然为人称道的科学知识,还有黄缭问“天地所以不坠不陷,风雨雷霆之故。”而书有五车的惠施,则可以“遍为万物说”,并且“说而不休,多而不已”。

魏晋南北朝时代,博物成风,人们搜集了各种各样的奇闻异事,其中就包括大量的自然科学知识。

到了宋代,人们进一步认识到,万事万物都有理。而以沈括为代表的思想家,自觉地把穷万物之理作为自己的重要使命。

这种认识上的自觉,不仅使当时的人们特别重视起《周易》中的“穷理尽性”,而且特别重视起《大学》中的“格物致知”。以致那些首先接触西方近代科学的儒者,就把“穷理”或者“格致”作为和Science对应的辞汇。

和其他古代民族一样,为了解决人们的吃饭、穿衣问题,中国古人也尽自己能够尽到的努力,去发展对于自然界的知识,并且取得了和其他古代民族相比、毫不逊色的辉煌成就。

4、中国没有近代发展起来的科学

中国古代科学有许多结论,现在已经是错误的了。就像亚里士多德的地心说、重物体比轻物体下落得快一样,只能作为历史的一页。

中国古代科学材料还往往和许多与科学不相干的内容、甚至是神学迷信混在一起,这也是事实。《墨子》书的光学、力学内容,就是夹在沙中的金粒。

晋代杨泉也有一本《物理学》,可说是鱼龙混杂、泥沙俱下。然而亚里士多德的《物理学》,现在也有人认为它应该算作一本哲学书。

如果给牛顿出全集,大量的内容也未必是科学著作,而是神学或炼金术的。牛顿以后,著名的物理学家克鲁克斯、和达尔文齐名的生物学家华莱士,也都是降神术的虔诚信徒。

就在二三十年以前,国际国内都有不少科学家、甚至科学泰斗,相信甚至鼓吹特异功能、伪气功,何况古代!

这只能说明科学前进步伐的艰难,不是因此嘲笑古人、认为中国古代无科学的理由。

欧洲从文艺复兴和哥伦布发现新大陆之后,科学就呈现出加速度发展的趋势。而中国社会和中国的科学,还仍在原来的框架之内、以传统的速度前进。所以到了明朝末年,也就是十六世纪末到十七世纪之初,当欧洲的科学成果传到中国的时候,某些中国学者才感到自己技不如人。

然而即使在这时候,中国科学也不是事事都不如人。比如中国至少从唐代开始,就普遍认为,满载着日月星辰的天,仅仅是一团元气。而当时传教士们所知道的天,却是一个如洋葱头一样九层坚硬的物体。中国当时的解剖学虽然也有许多错误,但并不认为男人的肋骨比女人少一根。

遗憾的是,当时的中国人谁也没有意识到这种差距意味着什么,更没有人想到要像唐僧取经那样到欧洲看一看,取回人家好的东西。这是中国科学的悲哀!直到帝国主义的炮舰轰开中国的大门,中国人才普遍感觉到学习西方的重要。

然而这里所谓的“西方”,本质上不是地域的概念,而是一个时代概念。也就是说,人们平常所说的中西差别,实际上是中国古代,也包括西方古代,和近代的差别。说中国没有欧洲近代发展起来的科学,是正确的。一般地说中国古代无科学,则是不正确的。

相关阅读

-

听得见的阳光,挡不住的魅力\x0a一起寻找最闪亮的文学之星!...

-

Species Sheet翼手目 狐蝠科 狐蝠属关岛狐蝠(Pteropus tokudae)是关岛密克罗尼西亚群岛一种细小及已灭绝的狐幅。它们最先于1931年被纪录...

-

1. 大部分动物都是固定季节发情,也叫发情期。目前发现的一年四季都能发情的动物只有人类和海豚(感谢大家补充,还有倭黑猩猩,但泰迪还真不算)。人类...

-

1、大学本科生物专业都学哪些课程?...

-

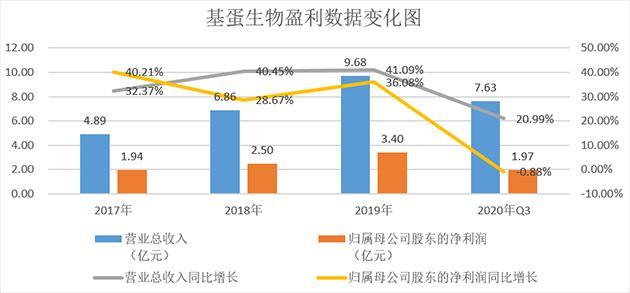

基蛋生物:国内心脏标志物市场领先企业 近期取得体外诊断试剂盒注册证

近日,金融界上市公司研究院发布“金融界·中小盘股基本面价值量化评价TOP100(2021-Q1)”榜单。该榜单是对A股中小市值上市公司进行的一次...

-

1. 大部分动物都是固定季节发情,也叫发情期。目前发现的一年四季都能发情的动物只有人类和海豚(感谢大家补充,还有倭黑猩猩,但泰迪还真不算)。人类...

-

法律认定的分居,是指因夫妻感情不和,双方分开居住,且互不履行夫妻之间的义务(包括性生活等)。也就是说分居要具备:感情不和、分开居住、不履行夫妻间义务。...

-

1、大学本科生物专业都学哪些课程?...

-

中国人正在形成被生活的“奴隶”:孩子的奴隶,汽车的奴隶,房屋的奴隶,工作的奴隶,职称的奴隶,名誉的奴隶……最后,因为日渐稀缺的墓地资源,还要让自己成为墓地的奴隶。这就是说...

-

1、生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。所谓生物工程...

-

法律认定的分居,是指因夫妻感情不和,双方分开居住,且互不履行夫妻之间的义务(包括性生活等)。也就是说分居要具备:感情不和、分开居住、不履行夫妻间义务。...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。