吴家睿:21世纪生物医学的三个主要发展趋势 | 2022科学发展报告

现代医学的主流是“循证医学”(evidence-based medicine),其诊治方案形成的主要依据是按照各种类型临床研究证据制定的临床指南,以此开展基于统一标准的规范化临床实践活动。临床研究证据的“金标准”是“随机对照试验”(randomized controlled trial,RCT)。这是一种尽可能排除个体差异对研究结果的统计性影响的临床试验,一方面基于临床试验统计学的要求进行试验设计和招募参试者,另一方面对参试者进行试验组和对照组的随机分配,以减少个体差异可能导致的统计学试验偏倚,从而得到具有普遍意义的统计学规律。

由此可见,基于RCT等各种临床统计学证据的循证医学的主要特征可以说是看“病”而不是看“人”,即患者仅仅是一个“病例”,而不是一个“病人”。循证医学超越了传统医学那种依靠个人经验的医疗实践模式,能够在科学证据的指导下进行更为客观的医疗实践活动。但是,这种排除个体差异的统计学方式同时导致了循证医学在治疗慢性病患者时的实际疗效往往因人而异,因为患者之间广泛存在着由不同的遗传背景和不同的生活环境而产生的个体差异。显然,循证医学的优点——排除了个体差异并具有统计显著性的治疗方案,对具体的患者来说却成了缺点——治疗不够精确!

“人类基因组计划”在改变循证医学这种“不精确”问题方面同样发挥了重要的作用;正如《科学》(Science)期刊在《庆祝基因组》社论中所说的:“基因组草图的完成为一种新的精确医学范式奠定了基础,这种精确医学的目标就是要利用个体独特的基因序列信息去指导治疗和预防疾病的决策。”事实上,美国的研究人员对此很早就有清晰的认识:“与人体有关的分子数据正在爆发性地增长,尤其是那些与患者个体相关的分子数据;由此带来了巨大的、尚未被开发的机会,即如何利用这些分子数据改善人类的健康状况。”基于这样的认识,美国政府在2015年初正式宣布实施“精确医学计划”(Precision Medicine);此后,包括中国在内的各国迅速跟进,形成了世界范围的精确医学新潮流。

▋一、精确医学的底层逻辑:分子层面的个性与共性之统一

精确医学把主要目标定位在从分子层面认识清楚个体间的遗传差异和表型差异,并相应地把基本任务放在寻找和确定标识个体特征的遗传因子或者表型因子等各种“生物标志物”(biomarker)。例如,欧盟在2014 年启动的“创新药物先导项目”(Innovative Medicines Initiative 2,IMI2)中明确指出,精确医学的主要任务就是“生物标志物的发现和验证”。此外,NIH 牵头启动的国际癌症基因组项目“癌症基因组图集”(The Cancer Genome Atlas,TCGA)的目标也正是要获取分子层面的信息以进行肿瘤分子分型;截至2018年底,该项目已经进行了33种不同癌症类型11000名患者的基因组测序和其他种类生物分子数据的采集与分析。2022年,英国研究人员报道了肿瘤患者样本规模最大的一项全基因组测序研究,他们通过比较19种癌症类型12222名患者的全基因组序列,揭示出了58种过去未知的肿瘤基因组序列的突变特征,进而为每种癌症类型确定了常见突变特征与罕见突变特征。

越来越多的研究表明,不同个体在分子层面广泛存在着个体间异质性(inter-heterogeneity)。更具有挑战性的是在个体内细胞之间也存在内在异质性(intra-heterogeneity)。例如,研究人员利用特异性结合人体胰岛β细胞的膜表面蛋白的抗体技术发现,正常成人胰岛组织中的β细胞群体中存在4种亚型,这些不同亚型的β细胞对葡萄糖的响应有着明显的差别;研究人员还发现,2型糖尿病患者体内的这4种β细胞亚型的数量关系发生了明显的改变。

在肿瘤的发生发展过程中,肿瘤细胞的内在异质性更是扮演了重要角色。中国的研究人员在2015年通过基因测序等技术分析了一个直径大约为3.5cm 的肝癌组织上基因突变情况,推断出这一肝癌组织拥有上亿个突变,且不同肝癌细胞拥有的突变类型和数量是不一样的。2021年,一支国际研究团队在《细胞》期刊上发表了当时最大规模的肿瘤细胞间异质性的研究工作——通过分析38种癌症的2658个肿瘤样本的全基因组测序数据,系统地绘制了肿瘤的异质性图谱。研究数据揭示,超过95% 的肿瘤里都存在代表肿瘤细胞间异质性的亚克隆扩张(subclonal expansion),这些具有不同突变特征的亚克隆扩张驱动着肿瘤的演化。需要强调的是,这种肿瘤细胞间异质性不仅表现在基因组序列的差异上,也表现在基因转录调控和蛋白质表达等各种分子层面上。

研究者在关注研究“个性”的同时通常也需要关注“共性”,这二者就好像一枚钱币的两面是不可分割的。目前国际学术界上采用的“人类参考基因组”是用20多个人的基因组序列拼接成的,其中有大约70% 的碱基序列是来自同一个人。2022年,中国、美国等多个国家的研究人员组建了“人类泛基因组参考联盟”(Human Pangenome Reference Consortium,HPRC)。“人类泛基因组”(human pangenome)这个概念,不仅是指一个更高质量和更完整的人类参考基因组,而且是指一个更完整的人类基因组变异框架,涵盖包括重复序列以及单核苷酸多态性等整个基因组范围内的变异信息。换句话说,“人类泛基因组”的提出就是要在分子层面实现个性与共性的整合。

精确医学延续着同样的思路,但它并没有将研究工作局限于寻找和鉴定个体之间的分子差异,而是拓展到对不同个体在分子层面的共性研究,其中最具代表性的就是新的肿瘤类型“泛癌”(pan-caner)概念的提出。为此,在TCGA 计划中专门衍生出一个“泛癌图谱计划”(Pan-Cancer Atlas Project),“泛癌图谱计划获得的结果将为下一阶段的工作打下坚实的基础,而后续这类更深入、更广泛和更复杂的工作将有助于实现个体化肿瘤治疗”。这种“泛癌”研究可以超越基于病理特征和解剖形态等传统的宏观疾病分类标准,把不同组织/解剖的肿瘤类型视为一个整体。例如,研究者利用TCGA 计划获得的RNA 转录组数据,对33种肿瘤类型共9000个样本进行了“增强子表达”(enhancer expression)的共性分析,发现在这些“泛癌”肿瘤样本中,“基因组整体水平的增强子活性与非整倍性(aneuploidy)正相关,而与基因突变的程度则没有相关性”。2019年,荷兰的研究人员从“泛转移瘤”的角度比较了20多种实体瘤的2520对转移性和原发性肿瘤样本的全基因组序列,发现这些实体转移瘤细胞的全基因组扩增(wholegenomeduplication,WGD)程度比非转移性瘤细胞的要高很多,前者的WGD平均值达到了55.9% ,因此研究人员认为WGD是这些不同类型的转移性肿瘤之共同分子特征。

2022年,美国的研究人员在《细胞》期刊上发表了一篇关于不同人脑转移瘤的细胞组成与基因调控模式的研究论文。他们从15个分别患有黑色素瘤、乳腺癌等8种类型的原发性肿瘤的患者体内获得了相应的脑转移瘤样本,对这些样本进行了单细胞转录组测序等各种分析,发现不同患者的脑转移瘤细胞具有高度的异质性,并在这些人脑转移瘤细胞里鉴定出了8 种基因调控模式;此外,他们通过对脑转移肿瘤血液肿瘤界面的研究,发现可以把这些人脑转移瘤细胞分为两种基本类型:一种是增殖型(proliferative),另一种是炎症型(inflammatory)。这一工作很好地反映了精确医学是如何整合对肿瘤的个性与共性研究的。

▋二、精确医学的技术路径:理想试验设计与真实世界研究

为了克服RCT研究过程中刻意消除个体差异导致的不精确缺点,精确医学发展出了各种理想化的基于个性差异和共性特征的新型临床研究模式。首先是基于“同病异治”思路的“伞形试验”(umbrella trial),即针对单一疾病采用多种药物治疗并评估其效果,如英国目前正在进行一个“肺癌伞形试验”(national lung matrix trial,NLMT),涉及具有22个分子标志物的19种非小细胞肺癌患者队列和8种治疗药物。其次是基于“异病同治”思路的“篮形试验”(basket trial),即按照统一的某个分子标志物把不同类型的疾病患者集中在一起,用来评估某一种药物对这些不同类型疾病的治疗效果,如在2018年获得美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准上市的“原肌球蛋白受体激酶”(tropomyosin receptor kinase,TRK)抑制剂拉罗替尼(Larotrectinib),就是首个依据“篮形试验”结果获批的抗肿瘤药物——不论哪种类型的实体瘤,只要有TRK 基因融合突变,就可以用此药治疗。

对精确医学而言,理想化的临床研究应该在分子层面实现个性与共性的整合。为此,美国FDA 提出了一种主方案(master protocols),不仅同时包括了“肺癌伞形试验”和“篮形试验”,而且包括了一种平台试验(plat form trial),即在同一个研究平台上平行开展在多个不同分子标志物指导下的单臂药物试验。美国NIH 下属的国家癌症研究所(National Cancer Institute,NCI)正在开展的“基于分子分析的治疗选择试验”(moleculear analysis for therapy choice trial,MATCH)是当前规模最大的一项主方案,从6000名肿瘤患者中选出1000名分别进入30项治疗单臂试验,参与这些试验的患者涉及几乎所有肿瘤类型。

随着大数据时代的到来,生物医学大数据也成为实现精确医学的重要手段。美国国会在2016年通过的《21世纪治愈法案》中提出,日常临床实践中产生的丰富多样的真实世界数据,如电子健康档案和医保数据等构成的“真实世界证据”(real world evidence,RWE)可以作为临床试验证据之外的补充证据。美国FDA 在2018年公布了《真实世界证据方案框架》。中国近年来也逐渐重视RWE,国家药品监督管理局于2020年发布了《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则(试行)》办法;其下属的药品审评中心也在2021年4月发布了《用于产生真实世界证据的真实世界数据指导原则(试行)》。

获得RWE 的一个主要途径是真实世界研究(real world study,RWS)。由于RWS源于实际医疗场地或家庭社区等场景,可以避免RCT 那样严格受控实验条件带来的局限性,因此RWS也成为临床试验中新的干预型研究手段,如中国国家药品监督管理局药品审评中心在2021年发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则(征求意见稿)》中,就明确给出了临床研究进入“关键研究阶段”时的3种临床试验设计:①随机对照研究;②单臂临床试验;③真实世界研究。

Part 3

从以治病为中心的临床医学

转变到以健康为中心的健康医学

随着当今疾病谱从以传染病为主转变为以慢性病为主,医学的理念和形态正在发生着巨大的变化。首先是医学的关注点从“治疗疾病”转变为“维护健康”。慢性病的发生发展通常都要有一段较长的时间;在出现临床症状之前,会先出现亚健康状态或疾病前期状态等各种过渡态,其高危人群数量往往比患病人群要大很多。例如,根据2013年的一篇文章报道:我国国内糖尿病患者数量为1亿,但处于糖尿病前期(prediabetes)的高危人群数量可能已达到5亿左右了。这种疾病演化的“窗口期”给抗击慢性病提供了一个不同于抗击传染病的思路,即将抗击疾病的“关口前移”,加强对人群健康状态的早期监测,并在发现亚健康或疾病前期状态时进行早期干预。

这种“大健康”的思路今天已经上升为中国的基本国策,在2016年国家颁布的《“健康中国2030”规划纲要》中,明确提出其指导思想是:“把健康摆在优先发展的战略地位”, “实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障”。需要指出的是,“关口前移”并非说要忽略对患者的临床诊断和治疗,而是要把维护健康和临床诊治整合为一体,形成“大健康”时代的“健康医学”。也就是说,过去的临床医学主要关注患病人群,而今天的健康医学则拓展到所有个体,正如2019年召开的第72届世界卫生大会倡导的主题—— “全民健康覆盖:不遗漏任何一人”。

▋一、健康状态的全过程认识:全人群与全数据

健康医学面对的挑战显然要大于临床医学,不仅要处理临床诊治方面的问题,还要解决健康促进和维护方面的问题。显然,健康医学不能按照传统的医学研究模式来选择研究对象,而是要采用把所有个体都纳入研究范围的“全人群”策略。目前NIH 正在实施的“全民健康研究项目” (All of Us Research Program),就是这种健康医学“全人群”理念的代表。该项目的前身就是2015年提出的招募美国百万志愿者的“精确医学先导队列项目”。NIH 的负责人特别强调:这个项目不关注疾病(disease agnostic),“它不聚焦在某一种疾病、某一种风险因子,或者是某一类人群;反之,它使得研究者可以评估涉及各种疾病的多种风险因子”。因此,该项目特别重视参与者的广泛性和多样性,计划招募的全美百万志愿者不限性别、民族和健康状态等,并且要覆盖全美各地区和各阶层,包括过去不受重视的族群(underrepresented groups)。

需要指出的是,这种健康医学的“全人群”策略是要在一个“长时程”的维度上展开的。首先,要想有效地统计和分析非特定构成的自然人群中各种常见病的患病率和发病率,不仅需要人群的数量足够大,而且需要连续地对人群进行观察。美国研究者认为,只要美国的自然人群队列人数达到或超过100万,在5~10年内检测到的多种美国人常见病(如糖尿病、卒中、各种类型肿瘤等)的平均发病数量将超过2万例,这些疾病通常伴随着显著的致死致残率。其次,对自然人群队列进行观察和数据收集的时间越长对健康医学就越有价值。例如,在“全民健康研究”项目中,至少要有3年的自然人群队列数据才能用于疾病的分类或支撑临床研究,如果有5年的自然人群队列数据则效果将更好。

显然,“全人群”研究的目标是获得尽可能完整的人群的健康医学大数据,可以称之为“全数据”,即人群的健康数据越完整、越全面,对健康医学就越有价值。目前在健康医学“全数据”方面最成功的是“英国生物银行”(UK Biobank)项目。英国于2006年启动了UK Biobank项目,在随后的5年时间里收集了50万名40~69岁英国志愿者的血液、尿液和唾液等生物学样本,以及电子健康档案(EHR)等各种个人信息。要强调的是,UK Biobank 追求的目标正是健康领域的“全数据”。自2012年建成至今,UK Biobank一直在完善其数据的收集工作。例如,初期对50万志愿者进行了全外显子测序,2021年在政府和公司的资助下完成了这些志愿者中20万人的全基因组测序,未来将完成其余30万人的全基因组测序;此外,在2022年1月完成了5万人的器官成像,下一步将扩大到10万人。UK Biobank 的数据量预计在2025年将达到40PB (1PB=1015byte)。由于UK Biobank具有这样的健康医学“全数据”,所以被全世界的研究者用于健康医学领域各种各样问题的研究。截至2022年,UKBiobank拥有包括中国和其他国家在内的全球注册用户28000多名,基于这些数据已发表了6000多篇研究论文。

▋二、健康状态的全过程管理:全方位的生活方式干预

健康医学的基本形态不同于临床医学,前者是人人参与的“主动健康”,后者则主要是依靠医生的“被动健康”。对临床医学而言,大众把诊治自身疾病的职责交给了医生。但是,健康医学面对维护和管理公众全程健康的需求,依靠医生是远远不够的,而是需要每一个人的参与。这种“主动健康”理念已经被纳入2020年实施的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》。该法第六十九条清楚地写道:“公民是自己健康的第一责任人,树立和践行对自己健康负责的健康管理理念,主动学习健康知识,提高健康素养,加强健康管理。”

实施健康医学“关口前移”战略的主要举措是早期干预,其中最常用又最简便的是全方位的生活方式干预,包括营养干预、运动干预、心理干预和睡眠调理等。例如,美国癌症协会(American Cancer Society)在2018年提出了未来10年的10项预防肿瘤的措施,其中6项都是生活方式干预,包括戒烟、限酒、健康饮食、防晒、加强运动、控制体重。中国在2019年6月颁布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》中也提出了多项具体的生活方式干预行动,如合理膳食行动、全民健身行动、控烟行动和心理健康促进行动等。

饮食对健康的影响从古至今都受到高度重视,中国传统医学很早就提出“药食同源”的观点。美国癌症协会2016年2月在其网站上推荐了一份用于预防肿瘤的“彩虹食谱”:把蔬果按颜色分成5个种类,不同颜色代表不同的植物营养素;人们每天要将不同颜色的蔬果按一定比例搭配进食。此外,许多国家也很重视发布官方的膳食指南,用于指导民众健康饮食,例如,美国营养学家和相关专家组成膳食指南顾问委员会负责颁布《美国居民膳食指南》、中国营养学会负责颁布《中国居民膳食指南》。

随着健康医学的形成和发展,运动干预近年来越来越受到重视。2018年第71届世界卫生大会通过《2018—2030年促进身体活动全球行动计划:加强身体活动,造就健康世界》(Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030:More Active People for A Healthier World),希望到2030年时将缺乏身体活动现象减少15% 。2020年世界卫生组织发布了《关于身体活动和久坐行为指南》(WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour ),建议所有成年人每周进行150~300分钟中等到剧烈的有氧运动。中国国家体育总局在2017年发布了《全民健身指南》,明确指出:“体育活动已经成为增强国民体质、提高健康水平最积极、最有效、最经济的生活方式。”

生活方式干预不仅被用于预防慢性病的发生,而且还正在被视为治疗疾病的重要手段。2021年,美国心脏协会(American Heart Association)发布了一份声明,建议把运动锻炼作为降低血压和血脂的首选干预措施。2022年初,美国纽约市政府宣布,把生活方式干预纳入大纽约地区的医疗卫生系统,作为针对代谢性疾病等慢性病的一线治疗手段。我国政府和医学界同样很重视生活方式干预的治疗价值,如《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》明确规定,运动和饮食等单纯生活方式干预是血糖控制的首选方法,“生活方式干预是2型糖尿病的基础治疗措施,应贯穿于糖尿病治疗的始终”。由此可以看到,健康医学在疾病治疗手段上形成了“三足鼎立”药物、手术刀、生活方式干预。

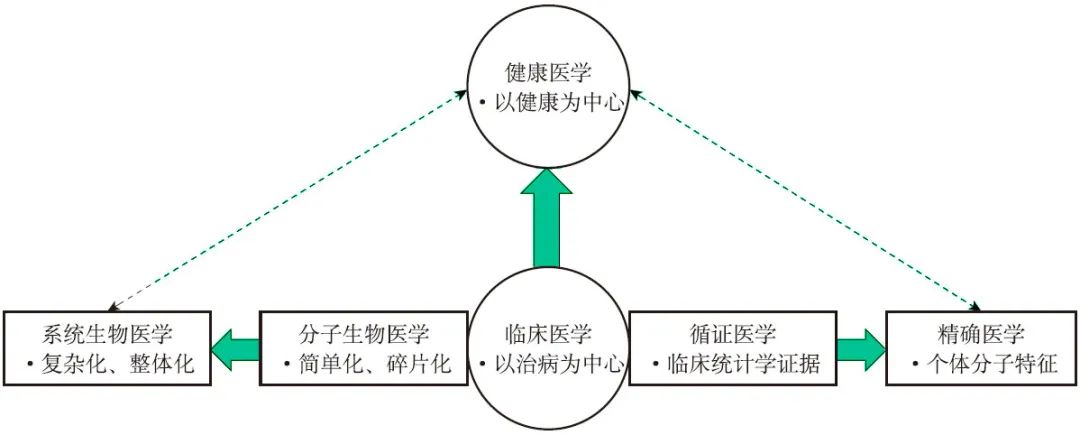

图1 21世纪生物医学发展的三个主要趋势

现代医学在科学技术的推动下正在出现新的发展趋势。从以上的分析可以看到主要表现在三个方面(图1)。首先,系统生物医学的形成和发展改变了基于还原论的“碎片化”和“简单化”的分子生物医学,使得人们从生命复杂系统的角度去重新认识生命的生理和病理活动。其次,在系统生物学和生物医学大数据的共同推动下,人们从注重临床研究的统计学证据之循证医学转变成关注个体在分子层面的差异和共性之精确医学。最后,也是最重要的是,对健康的维护不再局限于临床诊断和治疗,而是对生命从正常到异常到临床的全过程监测,以及从营养到运动到治疗的全方位干预。人类社会迎来了一个全新的以健康为中心的健康医学。

本文节选自《2022科学发展报告》(中国科学院编. 北京:科学出版社,2023.11)一书“1. 2 21世纪生物医学的三个主要发展趋势”。此文曾发表于《生命科学》,2022年34卷第11期,略有修改。

(中国科学院年度报告系列)

ISBN 978-7-03-076168-2

相关阅读

-

安全知识的产生,是整个社会大生产运行的成果,这其中每一个环节几乎都涉及到货币流通,也就是说都是花了钱的...

-

超15万IVD人关注。...

-

苏恩本总经理表示,基蛋生物一直积极支持并遵循国家相关政策和法规,期待能将研发的新产品尽快造福于社会。...

-

2月14日至15日,EmTechAsia世界新兴技术峰会亚洲专场在新加坡成功举办。该峰会是由MITTechnologyReview《麻省理工科技评论》杂志主办的年度大型峰会...

-

【广证恒生医药】基蛋生物(603387)-深度报告-心血管类POCT领先企业,“试剂+生物原料+仪器”协同发展助高成长

根据公司现有业务情况,我们测算18-20年EPS分别为1.34/1.71/2.14元,对应29/21/18倍PE。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。...

-

高三生物一、必修本 绪 论 1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。 2. 从结构上说,除病毒以外,生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的结构和功能的基本单位。...

-

世界上最大的生命体:占地近9平方公里,长了2400年仍在生长

人类展开太空探索已经有数十年时间,但我们在宇宙中还是无比“孤独”,因为除了地球之外,没有任何一颗我们已经发现并进行研究的天体上能够确认生命的存在...

-

基蛋生物科技股份有限公司成立于 2002 年 3 月,专注于体外诊断试剂与仪器的研发、生产、销售及服务长达 20 余年。...

-

地理知识现象与现象之于生活...

-

地纹骇龟是已知最大的龟,根据最大可达3.3米的外壳化石,推测其长度可达5米,体重约5吨。并不是所有的地纹骇龟都长角,只有雄性个体长角,这个角也...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。